«Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Il resto - se il mondo abbia tre dimensioni o se lo spirito abbia nove o dodici categorie - viene dopo. Questi sono giochi: prima bisogna rispondere. E se è vero, come vuole Nietzsche, che un filosofo, per essere degno di stima, debba predicare con l’esempio, si capisce l’importanza di tale risposta, che dovrà precedere il gesto definitivo. Queste sono evidenze sensibili per il cuore, che però devono venir approfondite per essere rese chiare allo spirito».

Fin da ragazzo, quando lessi l’incipit de Le Mythe de Sisyphe di Albert Camus, lo associai al trauma abissale che colse Beethoven quando si rese conto che avrebbe vissuto il resto della vita in balia di quel rimbombo atroce che aveva colpito il suo udito e che lo avrebbe portato nel tempo a una progressiva e ineluttabile sordità. Una sordità che fin da subito lo escluse spietatamente dalla vita sociale, dal desiderio di essere il pianista à la page dell’alta società viennese, di incarnare il ruolo di musicista capace di rivoluzionare il rapporto con il pianoforte e, allo stesso tempo, di artefice di una nuova musica destinata a cambiare il corso creativo di quel tempo. Una proiezione che doveva avere il sapore di una trascendenza artistica recisa al suo nascere, per catapultare il sommo di Bonn in una bolla atrocemente immanente, nella quale si ritrovò ad essere prigioniero fino alla morte.

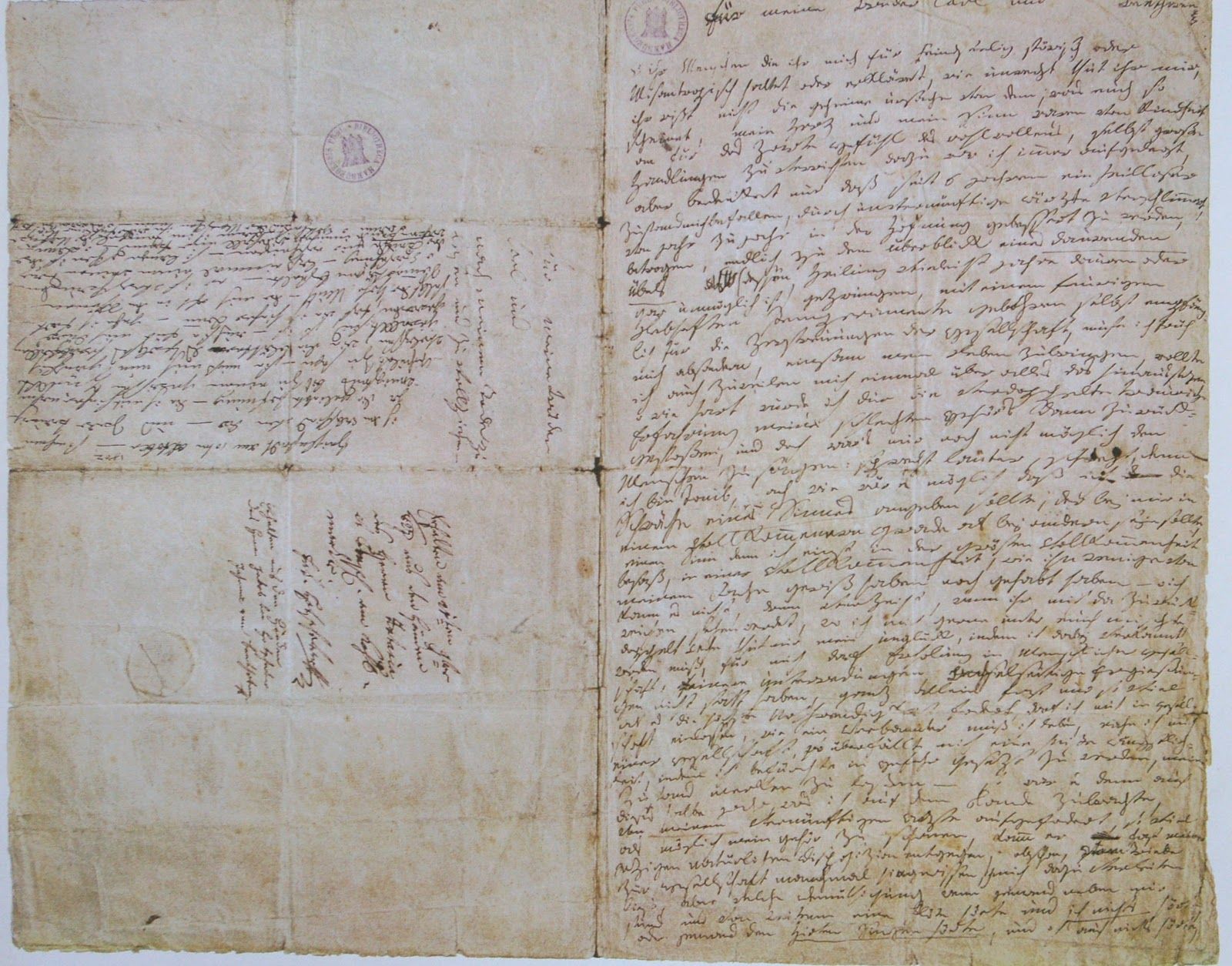

Ma prima di accettare questa bolla esistenziale, ossia di scendere a patti con la malattia e la conseguente solitudine, Beethoven dovette accettare l’idea, la prospettiva di questa vita “monca”, vale a dire rifiutare la prospettiva di farla finita, di stringere un patto con la morte attraverso l’atto di un suicidio che si balenò prima di indirizzare quella missiva struggente, assoluta, straziante ai fratelli Kaspar Karl e Nikolaus Johann del 6 ottobre 1802, lettera mai spedita e relegata in un cassetto e che solo a posteriori la letteratura romantica trasformerà melodrammaticamente in un “testamento”, quello celeberrimo di Heiligenstadt. La mancata spedizione di quella lettera, se vogliamo, è l’atto con il quale, per dirla con Camus e con Nietzsche, Beethoven impose a se stesso la propria risposta, per comprendere se la vita valesse ancora la pena di essere vissuta, e nel fare ciò si pose di fronte a una dimensione filosofica del suo esistere, prima che ancora artistica. Questa distinzione è fondamentale per far sì che ci si renda conto di come, da quel momento, l’artista Beethoven è prima di tutto un uomo che continua a darsi una risposta, la quale è imprescindibile da una consapevolezza filosofica attraverso la quale ci si deve continuamente parametrare per capire la sua arte musicale. Musica come pensiero esteso, musica come approccio per decodificare l’assurdità di una vita che non poteva più avere alcun senso, musica per spiegare agli altri che cosa c’era dentro di lui. E, sempre citando Le Mythe de Sisyphe, ci viene in soccorso l’epigrafe scelta da Camus, tratta dalla III Pitica di Pindaro: O anima mia, non aspirare alla vita immortale, ma esaurisci il campo del possibile. Nello scegliere la vita, gravata dal peso insopportabile del dolore, il sommo genio di Bonn decise in tal senso di cercare di “esaurire il campo del possibile” mediante quella musica che avrebbe potuto soltanto comporre e non più, se non in modo straziante e umiliante, eseguire.

Questo “campo del possibile”, che si pone tra il 1801 e il 1802, nel momento in cui Beethoven è costretto a scegliere, nonostante tutto, la vita, prende avvio con le tre Sonate pianistiche che appartengono all’opus 31; un “campo del possibile” che può essere reso anche attraverso la celebre affermazione che lo stesso compositore rivolse all’allievo Czerny: «Non sono soddisfatto dei lavori che ho scritto fino ad oggi; d’ora in poi voglio incamminarmi per un’altra via», che da un lato avrebbe portato a una rivoluzione sia in termini musicali, dall’altro in quelli esistenziali. Termini esistenziali che si riflettono inevitabilmente su quelli musicali e che partono da un principio di spietata consapevolezza, composta da un mix di distacco, di stridor di denti, di ricerca della solitudine e di conforto dato dalla natura. Si potrebbe prendere come esempio il processo di conoscenza e di ricerca portato avanti da Paracelso in ambito alchemico, con il progressivo alternarsi tra macrouniverso e microuniverso, di un ripiegare la trascendenza in un contenitore deputato all’immanenza, un buco nero posto nell’animo e nel cuore di Beethoven.

Questo ripiegarsi in se stesso, questa dimensione che si fa sempre più implosiva, tragicamente soggettiva, si trasforma in una ricerca del tutto nuova per ciò che riguarda la materia musicale, soprattutto in ambito pianistico, sede dell’assoluto intimismo beethoveniano. A questo punto della sua vita, Beethoven capisce che il “campo del possibile”, per dare forma alla sua solitudine creativa, si deve estrinsecare nel ritorno a una rappresentazione della forma sonata totalmente purificata, centellinata, concepita attraverso una straordinaria parcellizzazione della materia sonora, una forma destinata così a tramutarsi in microforma, poiché ogni battuta, ogni accordo, ogni nota devono respirare autonomamente. Ma tale acquisizione del suo “campo del possibile” non è all’insegna solo del tragico, della creazione vissuta drammaticamente, rapportandosi all’incapacità sempre più conclamata di non poter ascoltare in modo compiuto ciò che crea, ma si realizza anche mediante l’altra faccia della tragedia, per dirla con Shakespeare, ossia il lato giocoso (Mozart, anche se inconsapevolmente, è sempre in agguato), quello ironico, quasi farsesco, che intridono altre opere di quello stesso biennio, come le tre Sonate per pianoforte e violino op. 30, le Bagatelle op. 33e le Variazioni op. 34 e 35, tutte pagine, queste, che hanno il sapore di un esorcismo psicologico con il quale il genio di Bonn intende scendere a patti con la tragedia della sua menomazione uditiva. Die echte Schmerz begeistert, asserisce Hölderlin, “il vero dolore entusiasma”, e Beethoven lo ribadisce con la sua musica e, se diamo il giusto peso a una celebre affermazione di Heidegger, il compositore tedesco con le tre Sonate op. 31 non fa altro che ribadire che «Se prendo la morte nella mia vita, la riconosco, e l’affronto a viso aperto, mi libererò dall’angoscia della morte e dalla meschinità della vita - e solo allora sarò libero di diventare me stesso».

Un “diventare se stesso” che Beethoven rende quindi esemplarmente con le tre Sonate in questione, le quali rappresentano un vero e proprio Giano bifronte, con la prima, in sol maggiore, e la terza, in mi bemolle maggiore, che rendono la tragedia giocosa, e la seconda, in re minore, che restituisce alla tragedia stessa la sua autenticità (quest’ultima deve la sua fama, purtroppo, a un ipse dixit dello stesso musicista, il quale, come sanno anche i sassi, avrebbe confidato nel 1823 ad Anton Schindler la chiave per interpretarla a livello speculativo, affermando testualmente di dover leggere La tempesta di Shakespeare per trovare la risposta). Va bene, ma a livello interpretativo come la si deve affrontare? Se dobbiamo restare al dramma del bardo, si potrebbe rispondere che l’esecutore dovrebbe vestire i panni di un novello Calibano, il quale, come ci insegna Oscar Wilde, deve mutuare la sua rabbia, davanti allo specchio dell’interpretazione, tra il vedere e il non vedere la propria immagine, a differenza che si attui in senso “realista” o “romantico”. Insomma, il pianista deve realizzarsi, ma fino a un certo punto, ci deve mettere del suo, senza però snaturare l’essenza della composizione.

Cabassi è pienamente conscio di trovarsi nelle vesti di un Prometeo che rischia di fare la fine di Sisifo (per l’appunto), ossia di fornire una traccia fin troppo eroica della Tempesta (nel nostro Paese, per un certo periodo di tempo, fu definita anche Tragica, il che già dice tutto), per poi finire inevitabilmente in una dimensione tragicomica (“C’è chi parte con un raga della sera e finisce col cantare La Paloma”, cantava Franco Battiato), poiché, e qui si parla del primo tempo, il Largo - Allegro, l’interprete si deve muovere sul filo di un rasoio che più affilato di così non potrebbe essere, in quanto il giusto bilanciamento tra il Largo (che viene ripreso due volte) e l’Allegro impone una fase di attesa/rilascio (Largo) e di ripresa/slancio (Allegro) che è drammaticamente difficile da esprimere con un perfetto equilibrio stilistico. Ora, da quanto ho potuto ascoltare, mi chiedo quanta “intimità” il pianista milanese abbia potuto instillare nella lettura di questo primo tempo, per il semplice fatto che per esprimere compiutamente questo bilanciamento Largo/Allegro con il dovuto equilibrio formale, ossia enunciando il giusto “respiro interiore” dell’uno e dell’altro, bisogna non solo rendere, ma soprattutto vivere il dolore che la prosa musicale beethoveniana offre all’interpretazione. Quindi, Cabassi ha manifestato magnificamente tale dolore che a mio modo di vedere, senza per questo farmi gli affari altrui, deve aver vissuto, sperimentato, affrontato in sé nel momento stesso in cui si è calato sulla tastiera, lasciando al dipanarsi del Largo e dell’Allegro quanto stava provando, facendo sì che si offrisse all’ascoltatore nella modalità di un sismografo che intimamente era conscio di lasciare al pennino il compito di tracciare sulla carta millimetrica dell’animo gli sbalzi, le fratture, il continuo scavo che la partitura impone. Un dolore, uno scavo, un lento procedere che il pianista milanese ha saputo continuare sulla stessa lunghezza d’onda (leggasi “respiro”) con quel diario a cielo aperto che è l’Adagio, una pagina scritta con l’inchiostro dell’angoscia e stemperata da una dolcezza che è un miscuglio di accettazione e di rassegnazione (siamo sempre nel campo heideggeriano, con la certezza di essere libero, anche musicalmente, se si è in grado di accettare l’idea della morte con la quale perpetuare la prospettiva della vita), da enunciare attraverso un andamento timbrico dal sapore decisamente simbolico. Questo significa che ogni nota, ogni accordo di questo Adagio sono una storia a sé, in cui tutto si racchiude, in cui tutto è ridotto alla minima essenza. Beethoven scrive e l’interprete deve saper leggere non le note, naturalmente, ma che cosa si cela dietro di esse. Un viaggio sotterraneo che Cabassi affronta con il dolore di cui si è già detto, con fermezza, coraggio, ma con il cuore tremante, anche se fa di tutto per non farlo trasparire, sapendo però (e qui fa irruzione la vera felicità), che ci sarà pur qualcuno in grado di avvertire tale tremore al suo ascolto. Ma il trionfo della sofferenza, quella altrettanto vera, si manifesta, si compie (“tutto è compiuto”, disse qualcuno su una croce) magicamente con il Rondò - Allegretto (ripeto: Rondò - Allegretto), un disperato girotondo, un atroce vorticare di luci, colori, sensazioni, emozioni, con il registro basso che martella chiodi a tutto spiano, mentre la mano destra deve avere il sapore di un finto zucchero filato con il quale tessere strutture timbriche la cui melassa possa tramutarsi in una cicuta socratica con la quale continuare a sopravvivere. Ascoltando Cabassi esprimere questo ultimo tempo, mi è tornata in mente una scena di Trentadue piccoli film su Glenn Gould di François Girard, nella quale Colm Feore, l’attore che impersona il pianista canadese (un altro depositario supremo di dolore e di solitudine, anche se il suo Beethoven, onestamente, è a dir poco inascoltabile), si trova nello studio di registrazione dove sta per incidere la Sonata Tempesta e, camminando tra le pareti della stanza, ripassa mentalmente proprio il Rondò - Allegretto in questione, con il suo camminare che diviene una flânerie liofilizzata, un incedere microscopico nei quali perdersi, quasi fosse precipitato in un labirinto rassicurante. Ebbene, Cabassi riesce a creare un prodigioso senso ritmico capace di restituire pienamente questo labirinto nel quale trovare conforto, dove potersi leccare in santa pace le ferite senza dover rendere conto a nessuno delle proprie leccate. Ecco, questi sono i momenti in cui il messaggio artistico riesce a compiere il proprio dovere, il proprio essere rispetto al banale esserci quotidiano, vale a dire donarci attimi di suprema, idilliaca bellezza nel momento stesso in cui stacchiamo le croste dalle piaghe della nostra esistenza, perché Beethoven da una parte e il pianista milanese dall’altra, riescono a cullarci, a metterci in bocca il ciuccio mentre siamo costretti a fare i Sisifo della situazione, a fare i conti con i perenni squilibri vitali del nostro giornaliero annaspare. Questo terzo tempo dev’essere sapientemente diluito e il pianista deve entrare nell’ottica di tramutarsi in un lucido dispenser in grado di concedere goccia dopo goccia con un miracoloso senso della misura, con un fraseggio che deve restituire distintamente ogni minimo passaggio, come se ci fosse una cornice che lo separa da quello precedente e, immancabilmente, da quello successivo. E Cabassi lo fa, nel modo più semplice e più puro. Splendidamente, tutto qui.

Se questa Sonata, rapportata idealmente a quanto scrive Beethoven nella sua lettera-testamento scritta ai due fratelli, corrisponde al passaggio «L’arte sola mi salvò. Mi pareva impossibile abbandonare la vita prima di aver dato forma ed espressione a quel mondo di affetti che si agitava in me», la prima in sol maggiore e la terza in mi bemolle maggiore possono invece essere accostate al «sensibilissimo alle distrazioni della società». Sì, perché in queste due pagine l’aria che si respira è totalmente diversa, e non solo perché il genio di Bonn applica quel contesto di “accettazione”, ma soprattutto per il fatto che viene a sopraggiungere il concetto del dolore rigenerante che va a sostituire quello semplicemente disperante. Qui Beethoven non si limita a “raccontare”, ma a “costruire” mediante sentieri alternativi, a partire dall’umorismo (Allegro vivace della Sonata in sol maggiore), passando attraverso la cantabilità (Adagio grazioso della medesima Sonata), chiaro rimando alla vocalità italica (non dimentichiamo Salieri e le sue lezioni di canto al giovane e curioso Ludwig), fino all’aperta, quasi ostentata comicità che permea il Rondò: Allegretto finale sempre della prima Sonata op. 31 (pare che sia stato Bakunin a scrivere la frase «La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà!», un’affermazione, questa, che calza a pennello con lo spirito di questo tempo finale), con la mano destra che assume a tratti connotati quasi ridoliniani (e se non è “modernità” questa, ditemi voi cos’è). E lo stesso si può dire per la Sonata in mi bemolle maggiore, un’opera che mi riporta sempre alla mente i versi che Rimbaud scrive ne Une saison en enfer: «Un tempo, se ben ricordo, la mia vita era un festino, in cui si aprivano tutti i cuori, tutti i vini scorrevano. Una sera, ho fatto sedere la Bellezza sulle mie ginocchia. - E l’ho trovata amara. - E l’ho insultata». Anche Beethoven, in questa Sonata, ricorda perfettamente quel momento della sua vita, alla conquista dei salotti viennesi, soggiogato dai festini, dai cuori aperti degli ascoltatori e dei vini che scorrevano a fiumi. Qui, riesce a rimpiangerli e a scacciarli, perché l’idea di Bellezza, della quale era devoto servo, lo ha tradito, lo ha umiliato, lo ha beffato. E lui la prende a calci, la rinnega, e lo fa con una straordinaria brillantezza, già conscio, parafrasando Marinetti, che les dieux s’en vont et Beethoven reste (con questo spirito si ascolti il secondo tempo Scherzo: Allegretto vivace, mediante il quale, perso nel rimbombo assordante di cui è vittima il suo udito, si permette il lusso di fare il monello mozartiano, magari con uno stuzzicadenti all’angolo della bocca). Il sommo di Bonn è talmente invasato, esaltato (rimando alla citazione hölderliniana di cui sopra) da non concepire un tempo lento in questa Sonata, se non camuffando tale mancanza con il Minuetto che segue, il quale, però, assume quasi le vesti di una nostalgica pantomima settecentesca.

La lettura che Davide Cabassi fa di queste due Sonate è all’insegna di quanto Hofmannsthal scrisse nel Buch der Freunde: «Dove cercare la profondità? Alla superficie». Timbricamente, il pianista milanese riesce a restituire un suono che galleggia, un nec mergitur che cattura fin dal primo ascolto, in quanto le dita riescono a galleggiare sui tasti, offrendo alle nostre orecchie tutta l’amara e tragica felicità che il posseduto Beethoven doveva avere quando compose queste due pagine straordinarie. Riesce ad essere marcato, mai pesante!, sprigionando una leggerezza che sfida le leggi della gravità (il Presto con fuoco che chiude la terza Sonata è da incorniciare, perché ci fa venire voglia di ridere tra le lacrime trattenute a stento), in quanto riesce a donare al suo pianismo quell’incoscienza che solo il vero dolore riesce a descrivere, ad essere sommamente profondo con una sfacciataggine che verrebbe voglia di prenderlo benevolmente a buffetti, per il semplice fatto che il fraseggio, sempre prodigiosamente circoscritto nella forma, è un continuo affiorare dalle più remote profondità dell’anima quanto Beethoven scrisse in quella lettera per poi richiuderla nel cassetto dalla quale non uscì mai più, se non dopo la sua morte. Si avverte distintamente nel suo modo di eseguire quel senso di danza che permea alcune composizioni del sommo: si pensi, a tale proposito, alla Settima sinfonia che fece addirittura ballare Wagner! Ecco la profondità che può essere schiumata solo alla superficie dei tasti e, ancora prima, nelle pieghe dell’anima.

A corroborare questo discorso di work in progress beethoveniano si aggiunge un’altra registrazione integrale in corso delle Sonate effettuate non su pianoforte, bensì su fortepiano (per la precisione su una replica costruita da Ugo Casiglia del Broadman del 1810), da Maurizio Paciariello che, giunto al terzo volume, presenta in questo CD la Sonata n. 21 in do maggiore Op. 53, la Sonata n. 22 in fa maggiore Op. 54 e la Sonata n. 23 in fa minore Op. 57, come a dire, rispetto a quanto si è enunciato sopra, opere attraverso le quali la fase di distacco della crosta dalla piaga del dolore è ormai compiuta, visto che parliamo di composizioni che risalgono al biennio 1804-1806, quando ormai il sommo genio di Bonn aveva intrapreso saldamente il terreno creativo, votato alla solitudine creativa e alla rinuncia mondana, mondata, quest’ultima, dall’uso (inutile) di cornetti auditivi e dai celeberrimi “taccuini delle conversazioni” con i quali comunicare con le poche persone che riusciva ancora a sopportare. Insomma, con queste tre Sonate siamo ormai entrati di diritto nella cosiddetta “fase eroica”, un eroismo capace di fare tabula rasa delle costruzioni armoniche e timbriche precedenti, a cominciare dalla Sonata Op. 53 Waldstein.

Progettata nel 1803, scritta nel 1804 e pubblicata nel 1805, questa Sonata rappresenta, insieme con la “gemella” Sonata op. 57 Appassionata, il risultato dell’uso da parte di Beethoven di una macchina del tempo che, nel corso della composizione di queste due opere, lo trasportò d’incanto di quasi un secolo nel futuro. Come si potrebbero, altrimenti, concepire le scelte armoniche, stilistiche, dissonantiche presenti in questi due capolavori, il cui lavoro del dolore rigenerante giunge a un livello quasi insopportabile? La modernità della Waldstein è presto detta: al di là della tremenda difficoltà insita nella scrittura, vi è innanzitutto la capacità di esaltare il pauperismo tematico, uno dei cavalli da battaglia di Beethoven, che permette di dare vita a un capolavoro (l’Allegro con brio iniziale), come se un panettiere riuscisse a mettere nel forno qualche briciola di pane per poi tirarne fuori una pagnotta fragrante. Certo, non dobbiamo dimenticare gli strumenti che il genio di Bonn ebbe a disposizione, proprio a partire da quel fatidico 1802, quando mise le mani (è proprio il caso di dirlo) su un fortepiano francese Érard, i cui modelli lo accompagnarono fedelmente fino al 1815 (dopo sopraggiunse il fortepiano inglese Broadwood), uno strumento con un’estensione tale da poter rappresentare il “forno” ideale con il quale sfornare i capolavori dei quali stiamo discettando. Da qui, il celebre accordo grave iniziale con cui Beethoven dà avvio alla Waldstein e del quale Alfredo Casella, il quale di pianismo ne sapeva indubbiamente qualcosa, affermò che con questa composizione il “rumore” entrò di diritto nella sfera della musica. Pauperismo supremo governato e gestito alla perfezione anche nell’Adagio successivo, stavolta basato non nello sviluppo, ma nella capacità di rarefazione timbrica e che fa idealmente da trampolino di lancio per il Rondò - Allegretto moderato, la cui spaventosa concentrazione sull’uso del pedale (Czerny dixit) e del progressivo sezionamento in ottave, fa assistere all’alba, ancora una volta, di quel “modernismo” di cui si ammanta buona parte della produzione pianistica del nostro.

Al di là della leggenda esasperatamente romanzata della nascita e del significato dell’Appassionata, non si può fare a meno di notare come la Sonata op. 57 sia fondamentalmente lo sbocco inevitabile di ciò che la Waldstein ha rappresentato il punto iniziale di non ritorno; vale a dire lo sfruttamento ultimo, pressoché insondabile del trascendente all’interno delle ormai strette e rammendate calze formali del classicismo viennese, trasformando di fatto l’atto creativo in un’esplorazione (altro indubbio segno della modernità). Se si vuole comprendere la complessità e la profondità di quest’opera, bisogna seguire il consiglio di Busoni, ossia lasciare da parte il marciume di certa letteratura romantica, prodiga nel versare sopra l’Appassionata tonnellate di melassa sentimentale, per concentrarsi (to’, ma guarda!) sul pensiero e sullo spessore speculativo che da essa emanano, a cominciare dal misterioso trillo iniziale dell’Allegro assai, messaggero di quell’esplorazione interiore che cerca di attingere alla luce partendo dalle tenebre. Attenzione, dalle tenebre alla luce non significa cancellare le prime per accettare soltanto la seconda, ma operare, all’interno del primo tempo e, più in generale, in tutta la Sonata, per generare una forma musicale capace di immettere, omologare, amalgamare le une con l’altra, due forze contrapposte, simboleggiate primariamente dai due temi portanti, che si confrontano, che cercano di dialogare hegelianamente (quello che poi avverrà con i grandi quartetti per archi) per dare vita, alfine, a una possibile “unità discordante”. Un ossimoro, questo, che si attaglia perfettamente al nostro compositore, la cui musica non può filosoficamente raggiungere la perfezione deistica di un Bach o quell’equilibrio assoluto dato dalla concezione mozartiana, ma è sempre un universo in espansione, la cui unità scaturisce sempre dal momento stesso in cui diviene(il travolgente finale del primo tempo). Ma Beethoven è anche l’assassino che, prima o poi, torna sempre sul luogo nel quale ha compiuto il delitto: in questo caso l’Andante con moto che rimanda necessariamente, ancora basato su una sconcertante pochezza di materiale tematico, a una dimensione malinconica, introspettiva, la calma falsamente rasserenante dopo la tempesta; una malinconia pennellata soprattutto attraverso i contrasti timbrici, che a tratti sembrano assumere un assolutismo da linguaggio binario: 0 - 1, bianco - nero, giorno - notte, Mondrian che lascia la tavolozza e si siede davanti alla tastiera. E, a proposito di divenire “anti-parmenideo”, l’Allegro ma non troppo – Presto dato dal finale è la sintesi commovente, da stridor di denti, tra un moto perpetuo e quella cognizione del dolore di gaddiana memoria che il sommo di Bonn cercava sempre di incanalare nei meandri di una terapeutica produttività. Dolore che si muove e pulsa sotto la patina trasparente di un’esasperazione formale (l’uso delle semicrome!) e che ci fa chiedere candidamente e ingenuamente: «Ma che cosa provava, quando l’ha scritta?» (le battute finali non sono forse il girotondo circense che conclude l’8 e mezzo di Fellini, tragico, patetico e masochisticamente comico?).

Ora, se vogliamo metterla su un piano manzoniano, non è che la Sonata in fa maggiore op. 54 debba per forza fare da vaso di coccio tra i due vasi di ferro dati dalle due precedenti Sonate, ma è indubbio che le sue dimensioni ridotte, spalmate sue due soli tempi, un Menuetto che non è fondamentalmente un Menuetto e un Allegretto che in realtà suona come un Rondò, rimanda all’immagine di un puffo che si trova improvvisamente davanti Gargamella, ma un puffo, a veder bene, che ha più le sembianze di un atto di libertà stilistico, un disegno di Degas che assurge a opera definitiva in sé, grazie al quale Beethoven vuole ancora dimostrare che sa usare la pistola dell’ironia (da intendersi in una modalità, ancora, “moderna”, anche se alcuni, Rattalino su tutti, parlano di senso arcaico, di ritorno a un passato nostalgico, se per nostalgia s’intende l’ésprit della Rivoluzione francese). È altrettanto vero che in questa Sonata c’è una sorta di “bipolarismo” dato da un lato da una “rigidezza” formale che viene sovente, soprattutto nel secondo tempo, spezzato da una brillante variabilità armonica, al punto da diventare realmente “umoristica”, senza dimenticare, anche qui, la presenza di un andamento danzante, che si concretizza invece nel primo tempo, in quell’enigmatico Minuetto.

Maurizio Paciariello è uno dei maggiori specialisti italiani dell’esecuzione su fortepiano e con questo terzo disco dedicato all’integrale delle Sonate beethoveniane (i due CD precedenti sono stati dedicati rispettivamente alle Sonate op. 26, 27 & 28 e op 10 & 13) non fa altro che confermare tale predisposizione interpretativa. Questa capacità risiede principalmente nel rendere il suono del fortepiano Casiglia in modo oltremodo convincente, annullando di fatto le limitazioni timbriche date dalla meccanica rispetto a un pianoforte moderno. Si prenda come esempio il primo tempo della Waldstein, in cui riesce a restituire un accattivante fraseggio partendo dalla scansione ritmica che lo contraddistingue. Al di là del metronomo imposto, la sua manualità sulla tastiera è fluida, articolata, sempre distinta, eppure magicamente “liquida”, una linea continua al cui interno si possono sempre cogliere i molteplici segmenti armonici e melodici. Lo scopo dell’utilizzo del fortepiano, senza andare a toccare l’ambito, a volte alquanto ambiguo, della riproposizione filologica, è quello di farci comprendere come il pianismo beethoveniano seppe suonare rivoluzionario alle orecchie del suo tempo, del perché a livello timbrico il genio di Bonn prese a martellate, come il pensiero del giovane Marx fece con l’edificio speculativo hegeliano, l’establishment tastieristico dell’epoca.

Questo significa sganciare il costrutto creativo dall’immagine di una resa estesa, come ci viene riportata dal pianoforte moderno, per ricondurla ad una essenzialità che però non deve mortificare né l’approccio stilistico, né tantomeno il quadro definitivo dell’esecuzione; ebbene, Paciariello riesce a non far rimpiangere alle nostre orecchie moderne l’abitudine di un ascolto maggiormente articolato, prodigo di sfumature, di variazioni millimetriche che sono insite nel pianoforte attuale. Insomma, la sua visione di queste Sonate non invoca una repentina inversione a U, ma permette anche a chi già conosce il sentiero sonatistico beethoveniano di ammirare nuovi scorci, nuove prospettive, nuove angolazioni. Vi è la necessaria cristallinità (il Rondò finale della Waldstein), la dovuta dolorosa serenità (l’Andante con moto dell’Appassionata), l’obbligato rispetto della scrittura, senza pero irrigidirne il risultato esecutivo, perché dietro al rispetto stesso non vi è uno sterile “kabulismo” d’accatto; in questo modo, il fortepiano diviene un laboratorio con il quale fare evolvere la forma, con la capacità, non molto frequente in altri fortepianisti, di plasmare il suono, di articolarlo, perfino di sfumarlo. La cartina al tornasole è data al passaggio centrale del già citato Andante con moto, dove Paciariello riesce a rendere enigmatico l’andamento temporale (Schubert si sta già per affacciare), e questo non attraverso il dipanarsi del senso ritmico, ma mediante un accorto gioco timbrico, in un gioco di pesi e contrappesi enunciato fino all’esasperazione. Un’esasperazione che si fa dilaniante, struggente nel tempo finale dell’Appassionata, in cui affiora veramente sotto le sue dita quella cognizione del dolore, un dolore che non si può far rivivere con l’accortezza metronomica o con la sterile riproposizione dei segni, ma con un afflato che dev’essere a tutto tondo (l’intensità del suono che il nostro interprete riesce a far rivivere è tale, che ci fa addirittura dimenticare che sta suonando un fortepiano). E, sempre a proposito della capacità di tratteggiare nuances e dettagli infinitesimali, si prenda la Sonata op. 54, nella quale la tastiera deve a tratti assumere i contorni di un palcoscenico teatrale, a cominciare dal Minuetto in cui la sfera del registro acuto necessita di dita camuffate da bulino affinché si possa restituirne quell’umorismo incipriato con tanto di neo finto che fa tanto rococò; qui ci vuole supremo equilibrio, dosaggio perfetto nella pressione in cui la fase di rilascio deve scappare via per dare modo di creare tale senso divertito, il tutto unito a quelle delicate segmentazioni di pausa, teatrali per l’appunto, senza le quali viene a cadere il senso tridimensionale del suono, capace di dare la meravigliosa impressione di trovarci di fronte a un palcoscenico interiore. Esaltante.

Altrettanto valide sono entrambe le prese del suono, con una leggera preferenza per quella effettuata dalla Decca con Marco Taio per la registrazione di Davide Cabassi, la quale denota un’ottima ricostruzione del suono sprigionato dallo Steinway mod. D 594457 “Henry”; la dinamica è un concentrato di “rocciosità” e di delicatezza, tale da evidenziare sia il fff, sia il ppp, mentre il palcoscenico sonoro presenta il pianoforte a una discreta profondità al centro dei diffusori. L’equilibrio tonale è oltremodo rispettoso dei registri e il dettaglio è una tavolozza di sfumature, impreziosite da moltissimo nero capace di scontornare quasi idealmente lo strumento. La presa del suono della Da Vinci Classics, effettuata dallo stesso Maurizio Paciariello, è altrettanto valida sotto l’aspetto della dinamica e del palcoscenico sonoro, mentre di una sottile spanna inferiore lo è per ciò che riguarda l’equilibrio tonale, in quanto a volte il registro medio non è chiarissimo, cosa invece che non si può imputare a quello acuto e a quello grave. Oltremodo buono il dettaglio, in grado di rendere più che egregiamente la matericità del fortepiano.

Andrea Bedetti

Ludwig van Beethoven – Sonatas Op. 31 No. 1, 2, 3

Davide Cabassi (pianoforte)

CD Decca 4856517

Giudizio artistico 4,5/5 Ludwig van Beethoven – Complete Pianoforte Sonatas Vol. 3 op. 53, op. 54, op. 57 Maurizio Paciariello (fortepiano) CD Da Vinci Classics C00401

Giudizio tecnico 4,5/5