Disco del mese di Marzo 2022

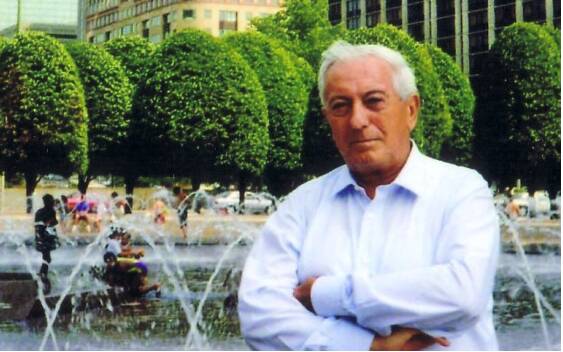

Coloro che amano e apprezzano la musica contemporanea, soprattutto quella italiana, vedono nel milanese Vittorio Fellegara, nato nel 1927 e morto sempre nel capoluogo lombardo nel 2011, un approdo sicuro, una delle voci più limpide, acute e coerenti della seconda metà del Ventesimo secolo. Eppure, il suo nome, al di fuori del campo ristretto di coloro che seguono l’attuale arte dei suoni, non è conosciuto per quanto meriterebbe, nonostante che le sue opere, soprattutto quelle che appartengono al periodo della maturità e all’ambito del genere cameristico, rientrino a pieno titolo in una “classicità” capace di andare oltre le linee temporali nelle quali sono state concepite e create. D’altra parte, basta dare un’occhiata alla a dir poco striminzita discografia dedicata a questo autore per rendersi conto di quanto il mondo del disco e, per certi versi, anche quello concertistico, si siano dimostrati distratti nei suoi confronti, poiché fino a oggi, se i miei calcoli non risultano errati, il suo nome è apparso solo su tre dischi, tra l’altro collettivi.

Quindi, si può ben definire a dir poco meritorio il recensissimo progetto discografico, pubblicato dalla Vermeer, che l’Achrome Ensemble ha voluto dedicare interamente a Vittorio Fellegara, registrando sette opere che appartengono al repertorio cameristico. Sette pagine che si vanno a fissare temporalmente in quel fervido e stimolante decennio degli anni Ottanta, quando il compositore e teorico milanese aveva ormai raggiunto il dominio di quella forma e di quella sostanza inseguita per diverso tempo, e che lo convinse, finalmente, ad affrontare quello che per lui era un punto di arrivo, la musica cameristica, per l’appunto. Un percorso, il suo, iniziato negli anni Cinquanta, quando Fellegara cominciò a muovere i primi passi compositivi sulla spinta di due distinte esigenze musicali già affermate, da una parte il rigore della polifonia hindemithiana e dall’altra l’arcipelago dodecafonico, il cui risultato portò alla creazione di opere quali l’Ottetto, la Sinfonia e il Concerto per orchestra, per poi sfociare, all’interno di quella parentesi, sovente nefasta, cosiddetta dell’“impegno politico”, a pagine di più ampio respiro, come le composizioni corali-sinfoniche Requiem di Madrid e Dies Irae, entrambe su testi di Federico García Lorca, e il balletto Mutazioni, nato con la collaborazione di Nanni Balestrini. È da questo momento, con l’affacciarsi degli anni Sessanta e Settanta, che Fellegara comincia a fissare un metodo compositivo in cui il restringimento delle masse strumentali, il suo prosciugarsi nel numero degli elementi e nella timbrica, gli fa intraprendere un nuovo sentiero, nel quale dapprima fanno la comparsa le composizioni vocali-strumentali, per solisti o per coro, in cui la ricerca del testo è di fondamentale importanza per lo sviluppo e la resa dell’afflato strumentale. Ecco, allora, Epitaphe su poesie di Paul Éluard, Cantata su testo di Giacomo Leopardi, Notturno su versi di Paul Verlaine, Chanson ancora su testo di Paul Éluard. Ma in quello stesso periodo già si affaccia l’esigenza anche di fissare il suono su un solo strumento, veicolo supremo di un universo musicale che, al contrario, si espande sempre più in fatto di ricchezza armonica e di emissione espressiva, come nel caso di Omaggio a Bach per pianoforte, che si basa sul celebre tema cromatico del Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo del sommo Kantor, in cui Fellegara, mediante l’uso dei suoni armonici naturali, riesce a evocare una sorta di eco interiore, dando vita a una densa scrittura polifonica.

E siamo, ormai, agli anni Ottanta. Proprio partendo da una pagina quale Omaggio a Bach, il compositore milanese approda finalmente in modo sistematico al repertorio cameristico creando un ponte tra passato e presente, ossia prendendo a prestito elementi, temi, opere, strutture appartenute ad altre epoche per fonderli in una nuova struttura, in un altro ordito musicale. Questi elementi passati appartengono a vari contesti, anche extramusicali, coinvolgendo passaggi letterari, omaggi storici, riferimenti pittorici, i quali confluiscono decodificati attraverso un’originale e compiuta impronta sonora. Un’impronta che permette a Fellegara di potersi fregiare del titolo di “classico” a tutti gli effetti, non solo per il fatto di essere culturalmente un messaggero della tradizione occidentale, ma anche perché il suo comporre è espressione stessa di leggi armoniche nelle quali non viene mai manifestato un impulso sperimentale o fine a se stesso (fortunatamente, il nostro seppe trarre il meglio, filtrando adeguatamente quanto appreso ai Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt nel 1955 e 1956).

Il risultato di questo segmento ultimo di sentiero è appunto tratteggiato idealmente nei sette brani che i componenti dell’Achrome Ensemble (per la precisione Antonella Bini al flauto, Stefano Merighi al clarinetto, Elia Leon Mariani al violino, Emanuele Rigamonti al violoncello e Gabriele Rota al pianoforte, quest’ultimo artefice anche delle ottime note di accompagnamento, oltre al coinvolgimento di Rafael Negri al violino, Gaia Malandrin alla viola e Giuseppe Cattaneo all’oboe), che vanno a inquadrare quattordici anni della produzione cameristica di Fellegara. I sette brani qui presentati, in ordine cronologico, sono: Berceuse per flauto e pianoforte (1980), Wiegenlied per clarinetto e pianoforte (1981), Wintermusic per violino, violoncello e pianoforte (1983), Der Musensohn, studio per oboe solo (1985), Herbstmusic (Omaggio a Mahler) per quartetto d’archi (1986), Primo Vere per pianoforte e quartetto d’archi (1988) e Nuit d’été per pianoforte e quartetto d’archi (1984).

La Berceuse rappresenta un esempio perfetto del rapporto tra Fellegara e lo sfruttamento dello strumento musicale, un rapporto che non vede mai il compositore estremizzarne la ricerca timbrica, il desiderio di andare oltre lo strumento stesso (come invece fa, tanto per citare un altro grande contemporaneo, Helmut Lachenmann); per il musicista milanese vale il principio adottato da Bach, vale a dire fondare l’arte sulle basi della scienza acquisita, non esasperando mai la dimensione fisica dello strumento che deve emetterne il suono. Concepita per Severino Gazzelloni, questa pagina cameristica è sintomatica anche per un altro aspetto, in quanto dimostra perfettamente come il rigoroso sistema compositivo di Fellegara, oltre a rispettare le dinamiche timbriche degli strumenti da lui utilizzati, fosse sempre attinente a un risultato pervasivo, ma mai “oltre le righe”. Da qui, e ciò vale per la quasi totalità del suo catalogo compositivo, la capacità di esprimere un suono che non risulta essere “aggressivo”, declamatorio, ma rifuggente da qualsiasi stereotipo retorico. Nel caso della Berceuse, la spettralità apparente del pianoforte viene stemperata dalla diafana presenza del flauto, creando quasi un percorso inverso, per ciò che riguarda gli intenti espressivi, tra i due strumenti (altra tematica ricorrente, questa, nella musica cameristica di Fellegara). La raffinatezza della scrittura è tale che l’incedere del pianoforte e del flauto porta a un andamento ipnotico (a prima vista, si potrebbe accostarlo a quello escogitato da Morton Feldman, ma in realtà la struttura del compositore milanese è molto più ricca e variegata, basti ascoltare il “soliloquio” centrale dello strumento a fiato).

Simile negli intenti e nel rapporto timbrico (clarinetto e pianoforte) è Wiegenlied, quindi Ninnananna, da cui traspare un’ideale continuazione, ma ancor più rarefatta rispetto al brano precedente. Qui, l’apporto, come già accennato prima, è dato da un contesto extramusicale, basato sulla rappresentazione teatrale del Woyzeck di Georg Büchner, per il quale Fellegara curò le musiche di scena. Qui assurge perfino una linea melodica, esposta dalle prime otto battute della nenia popolare tedesca ripresa dal compositore, che poi ne attua le debite variazioni rispettando sempre la timbrica sommessa, quasi allucinata, in cui concorrono anche le fugaci apparizioni del pianoforte, il quale non invade il piano sonoro, ma tende tutt’al più a rimarcarlo, a denotarlo, strappando il clarinetto dalla sua solitudine tra luce e ombra. Il sogno evocato nelle primissime battute non è più tale, ma Fellegara non lo tramuta in un incubo, bensì lascia il costrutto e la relativa evocazione d’ascolto su una linea squisitamente sospesa, come il lungo accordo scolpito alla fine del brano dal clarinetto, prosciugato da un mirabile moto perpetuo sul quale si spegne il tutto.

Wintermusic rappresenta il primo pannello del ciclo “vivaldiano”, ulteriore conferma di come Fellegara amasse ri-adattare orme illustri del passato; la ricchezza dell’elaborazione armonica e, di conseguenza, di quella timbrica ed espressiva richiede la presenza di tre strumenti, violino, violoncello e pianoforte, in grado di lavorare maggiormente sul piano delle sfumature e sulla resa dei suoni. Qui, si deve concentrare l’attenzione d’ascolto su come il compositore milanese riesce a racchiudere diversi piani sonori con una notevolissima capacità di condensazione che si concretizza in poco più di sette minuti di durata. Il pianoforte deve quasi svolgere il compito di “basso continuo” che detta le linee attraverso fugaci accenni sui quali il violino e il violoncello articolano il loro esistere. Solo nella parte centrale del brano le parti si invertono, con lo strumento a tastiera che assume il ruolo di conduttore, di assemblatore materico, per poi interloquire con i due strumenti ad arco, ulteriore rafforzamento di un nuovo piano sonoro che si dipana fino alla conclusione del pezzo, dando vita, geometricamente parlando, a un perfetto triangolo equilatero.

Si è parlato della “classicità” di Fellegara, del suo continuo richiamo a un ideale di bellezza che si fa quasi scultorea, come se a dettare le regole fosse un Winckelmann che prendesse la mano di Canova per guidarlo. Nel brano Der Musensohn, qui la mano della bellezza guida l’oboe solo (e non ci si faccia ingannare dal fatto che il compositore abbia definito umilmente tale pezzo “Studio per oboe solo”). Fin dalle prime note sembra quasi che il fauno debussyano sia trasposto su un piano più rarefatto, ma anche più articolato, degno dell’espressività che il goethiano “Figlio delle muse” può donare a sé e agli uomini capaci di ascoltarlo. L’oboe è sempre in bilico tra la materia fisica e quella spirituale, la prima incarnazione dell’uomo, la seconda del dio, ponte di collegamento tra l’uno e l’altro. Di conseguenza, anche l’elaborazione tematica passa da un piano contemplativo ad uno più “tellurico”, in un’alternanza di visioni e di sensazioni, passando dal registro grave fino a quello acuto, un’onda sonora sempre arrotondata “classicamente”, perfino nei tratti dissonantici che manifesta.

Gli ultimi tre pezzi, qui descritti sempre in ordine cronologico, riguardano la conclusione del ciclo vivaldiano delle Quattro stagioni iniziato con Wintermusic. Il primo è Herbstmusic (Omaggio a Mahler), autore amatissimo e venerato da Fellegara; per entrare nella temperie di questa pagina il mio consiglio è quello di ascoltare prima il giovanile Quartetto per pianoforte e archi in la minore del sommo boemo, composizione sublime ma di raro ascolto. E questo perché bisogna fare dimestichezza con il concetto dell’“autunnosità” che pervade sia il pezzo mahleriano, sia quello di Fellegara. Autunno come instabilità, come un presente dal quale viene bandito il passato e soprattutto il futuro, ristagno temporale, pozza d’acqua senza ruscelli, destinata inesorabilmente a prosciugarsi. Il risultato d’ascolto, applicato alla composizione di Fellegara, è lo stesso, sebbene sia ottenuto con mezzi espressivi diversi. Certo, come annota giustamente Gabriele Rota, il brano del compositore milanese si rifà idealmente al secondo pezzo di Das Lied von der Erde, Der Eisame in Herbst (Il solitario in autunno), definito dal tempo Etwas schleichend (Un poco trascinato), ma è altrettanto vero che l’idea di “fine”, di scorrimento verso il nulla viene dato da un andamento che si racchiude in se stesso, di inane senso ciclico che traspare anche dalla pagina cameristica mahleriana. Qui, Fellegara si traveste nei panni di uno Stefan Zweig che invece di usare le parole, impiega le immagini e i suoni, con la visione del precedente Wiegenlied per clarinetto e pianoforte che si tramuta in una serie di macchie oscure dal sapore amaro (i glissandi dissonantici): fine di un’epoca che viene distillata attraverso dilatazioni e contrazioni timbriche, con i quattro strumenti ad arco che magicamente si ampliano e si restringono, mantice sempre più implosivo ed entropico.

Se ho voluto inserire nel titolo di questo scritto la definizione di “logica delicatezza” è perché ciò viene esemplificato in modo a dir poco perfetto da Primo Vere per pianoforte e quartetto d’archi, nel quale la ricerca di una perfezione dell’ideale di bellezza Fellegara non lo va più a individuare in una neoclassicità, come avviene in Der Musensohn, ma ancor prima, nel Rinascimento pittorico incarnato da Botticelli. Un rinascere che, per essere ammirato, dev’essere fissato musicalmente; e qui il fissare può essere ottenuto con una cangiante prospettiva di intenti timbrici, dando vita, con il brano in questione, in un “dipinto-in-continuo-movimento”. Il tessuto musicale si fa ancora più diafano, con una progressiva sistematizzazione dell’ordito timbrico, un procedere per gradi, ricerca del bello inquadrato dal mirino di una scrittura che è un continuo richiamo al passato. Fellegara riesce a cristallizzare progressivamente la dimensione del suono, facendo sì che l’idea del “dipinto sonoro” possa materializzarsi nelle orecchie di chi lo ascolta. Fate attenzione al continuo sovrapporsi della materia sonora, come le pennellate che vanno a fissarsi sulla tela, con una trama che, tranne qualche breve sussulto dato dall’esplosione della primavera che irrompe, è il trionfo di una delicatezza tattile, sorretta da un impianto rigorosamente logico.

Lo stesso richiamo pittorico e la medesima volontà di intenti che passano dalla pittura alla musica sono presenti nell’ultimo pannello del ciclo “vivaldiano”, Nuit d’été, il cui titolo, se da una parte porta istintivamente a pensare all’omonima pagina berloziana, dall’altra porta, in una dilatazione della cultura storica, al movimento impressionista e al suo scopo primario, fissare la luce e i suoi fenomeni fisici sulla tela. Lo stesso tipo di organico, pianoforte e quartetto d’archi, prosegue, dunque, questo stadio evolutivo “pittorico-musicale”. Se nel pannello “botticelliano” il colore veniva continuamente sovrapposto, qui viene invece progressivamente evocato; e ciò avviene tramite un suono ancor più rarefatto, articolato nelle minime finiture stilistiche, una rarefazione che diviene “respiro timbrico”, la definizione più prossima per concettualizzare l’irruzione rallentata della luce, il suo irradiarsi nell’illuminare le cose, come avviene al momento dell’alba. In effetti, questo brano può anche essere “visto” come un regredire lento e costante delle tenebre, un dis-occultare le cose investite dal loro vero colore diurno. Così, Fellegara e la sua tavolozza si trovano en plein air, sul campo di un pentagramma che fissa, di volta in volta, di battuta in battuta, il dispiegarsi dei colori accesi dalla vittoria della luce, la quale si conclama, trionfante, alla fine del brano, quando il tessuto timbrico si fa fremente, pulsante, conducendo a un vero e proprio climax rappreso alla conclusione del brano, per poi lasciare spazio, alla fine, all’ascoltatore-osservatore, il quale può solo contemplare beato il risultato che si apre alle sue orecchie.

La lettura che i componenti dell’Achrome Ensemble ha fatto di questi sette brani deve partire da un denominatore comune, un assunto che li investe e li marchia tutti a fuoco: commozione. Sì, perché interpretare la musica, soprattutto quella cameristica, di Fellegara significa prima di tutto essere investiti da un moto dell’anima, senza il quale resta solo il rigore senza la delicatezza. E qui di delicatezza ce n’è tanta, capace di intridere fin nei più remoti recessi l’essenza di queste composizioni. Ciò vuol dire andare al di là della semplice comprensione e della conseguente esecuzione, con la necessaria aderenza che si necessita, di cui bisogna armarsi per rendere al meglio la partitura, estraendo dalla logica l’amore che vi si attaglia. Tutto è perfetto, al punto da tratteggiare un dipinto generale quasi intessuto d’irrealtà. I piani sonori, le sfumature timbriche, i momenti d’insieme così come l’affiorare degli assoli, formano una cornice dentro la quale si muovono colori, sensazioni, tratti umorali, come se invece di ascoltare pagine musicali si sfogliassero quelle di un diario segreto di Fellegara. Registrazione cardine, ineludibile per tutti coloro che sanno di trovare anche il bello, il puro, l’essenziale nel panorama della musica contemporanea internazionale. Semplicemente esemplare.

La presa del suono, effettuata da Simone Tornaquindici, raggiunge quasi i livelli della sfera artistica della registrazione. La dinamica, granitica e velocissima allo stesso tempo, permette di restituire pienamente la timbrica che contraddistingue queste pagine, con un indubbio beneficio, di riflesso, che va a investire anche la microdinamica, precisa e correttissima nelle sfumature e nei punti di decadimento espressi dagli armonici. Il palcoscenico sonoro tende a ricostruire idealmente la fisicità degli interpreti e degli strumenti, fissandoli con indubbia correttezza nello spazio fisico nel quale sono scolpiti, riproponendoli a un’ideale profondità al centro dei diffusori. L’equilibrio tonale non denota una sola sbavatura nella restituzione dei registri (colpisce la densità timbrica del registro grave fornito dall’oboe e dal clarinetto), così come il contorno sempre messo a fuoco di quello acuto. Infine, il dettaglio fa percepire la grande matericità degli strumenti, rendendoli quasi palpabili a livello tattico.

In breve, tutto ciò fa di questa registrazione il disco del mese di marzo 2022.

Andrea Bedetti

Vittorio Fellegara – Chamber Works

Achrome Ensemble

CD Vermeer 40032

Giudizio artistico 5/5

Giudizio tecnico 4,5/5