Uno dei diversi motivi che mi fanno amare e ammirare le composizioni sonore di Carlo Alessandro Landini è che risultano essere a dir poco repellenti nei confronti dei tanti idioti che ascoltano la musica solo per rilassarsi. Se esiste una categoria che odio con tutte le mie forze è proprio questa, antitetica, refrattaria alla musica come arte, ergo suono che è riflessione, macerazione, pensiero che continua a estendersi e a esistere anche dopo la morte acustica del suono stesso. Ascoltare le creazioni sonore del compositore e filosofo milanese esige non tanto una preparazione a livello tecnica, sebbene questa risulti essere indispensabile per comprendere meglio l’architettura creativa che le sovraintende, quanto una predisposizione al sapere decodificare emotivamente attraverso l’ascolto stesso.

Landini non è certo un epigono dei darmstadtiani e post-darmstadtiani, che cordialmente non sopporta, ma un compositore che appartiene alla schiera di coloro che sono ancora disposti a spremere il linguaggio tonale come si fa con uno spicchio di limone, sapendo che anche l’ultima goccia non dev’essere sprecata poiché la sua funzione, il suo arricchimento non devono essere sprecati. Cosa più facile a dirsi che a farsi, in quanto chi ancora cerca di servire sua maestà il linguaggio tonale deve necessariamente possederne tutte le chiavi onde evitare di dare vita a delle chiaviche rumorali, cosa che con il nostro autore non può accadere visto che Landini vive di pane e composizione, al di là del fatto che la insegni al Conservatorio di Piacenza. Semmai, il punto principale è un altro, ossia di come il compositore e filosofo milanese sia in grado in ogni sua creazione sonora di piegare e plasmare il procedimento compositivo stesso alle necessità espressive che lo spingono a scrivere e a creare; questa sua capacità gli permette, a differenza di altri compositori attuali, di permettere anche a chi di musica tecnicamente non capisce un’acca, di entrare e gestire la materia sonora che ascolta a patto che, ripeto, sia in grado di essere emotivamente capace di padroneggiare l’intensità e la profondità espressive che formano il DNA della visione musicale ed estetica landiniana.

L’ultimo esempio in tal senso è dato dalla recentissima registrazione discografica, pubblicata dalla Da Vinci Classics, che vede il violoncellista Guido Parma e il pianista Giovanni Capatti alle prese con le due Sonate per violoncello e pianoforte dell’artista milanese, un ulteriore banco di prova attraverso il quale il nostro autore ha dispensato un atto creativo che rappresenta un nuovo tassello per comprendere meglio la sua concezione musicale e speculativa (a beneficio di coloro che non sono avvezzi a Landini, faccio presente che non si può eludere dal suo sentiero l’aspetto filosofico rispetto a quello musicale, così come non si può concepire la sua musica senza avere una pur minima conoscenza del suo contributo in ambito saggistico e filosofico).

Queste due Sonate, che risalgono rispettivamente al 2012 e al 2013, sono composte da due soli tempi, un Adagio a cui segue un Presto, il che non impedisce loro di vantare, come spesso avviene nel modus compositivo landiniano, una corposa durata (la Prima sonata sfiora i ventisette minuti, mentre la Seconda supera i ventitré minuti) e sono entrambe il risultato di un progetto compositivo che affonda le sue radici nella lezione di Olivier Messiaen e, più specificatamente, a un suo libro pubblicato nella Parigi occupata del 1944 e che porta il titolo di Technique de mon langage musical(non per nulla, Landini è stato allievo del grande musicista e teorico francese).

Messiaen, in qualità di teorico, attraverso questo studio, ha fornito le basi del cosiddetto sistema ottotonico, basato su un accordo generatore da cui si ricava per l’appunto la scala ottotonica la quale è composta da otto suoni o toni diversi pur rimanendo nell’ambito dell’ottava e che procede quindi per toni e semitoni che si alternano rigorosamente, comprendente anche la ripetizione del primo suono all’ottava superiore. Furono soprattutto compositori russi e sovietici come Stravinskij, Prokof’ev e Šostakovič a sfruttare musicalmente questo particolare sistema, e Landini ha voluto riprenderla proprio per elaborare il costrutto delle sue due Sonate per violoncello e pianoforte.

Proprio partendo da questo sistema ottotonico, si può dunque comprendere meglio come il compositore e filosofo milanese riesca a scrivere musica pensando in modo metamusicale; questo perché Landini prima di tutto, al vertice della sua concezione artistica pone la sfera etica (sono davvero pochissimi gli autori musicali che fissano la loro produzione sonora partendo da una concezione che, per problematicità e profondità, rimanda al tormentato rapporto tra azione e morale, al punto che vedo in Landini un ideale prosecutore dell’approccio kierkegaardiano, basato su quella visione di “timore e tremore” con la quale arrischiarsi in territori a dir poco minati e che contemplano il bisogno, la necessità di creare, di dare vita e forma a un qualcosa che non deve però mai abbandonare il cabotaggio di una linea guidata dal senso etico). Dunque, etica come convergenza, etica come coesistenza, etica come pacificazione di due distinte differenze, che porta così a vedere primeggiare un linguaggio esistenziale e creativo basato sul sottile equilibrio dialogico, come quello che, allargando il tiro di attinenza interdisciplinare, ha guidato per tutta la vita Albert Camus, un altro autore che accosto senza esitazioni alla dimensione totalizzante che guida l’opera e la vita di Carlo Alessandro Landini.

Il senso etico del compositore e filosofo milanese si esprime nella sua musica in modo a dir poco esasperato, vitale, impellente, indispensabile; questo perché è proprio nella materia sonora, nella sua possibilità di essere plasmata e progettata, più ancora che nella speculazione fornita dalle sue opere saggistiche, che Landini trova l’approdo più ideale per trasmettere il suo messaggio di equilibrio, di percezione coesistente tra ciò che è diverso e che l’etica, tra i suoi compiti, si prefigge di ottenere. E qui, tornando alla sfera musicale e più precisamente alle sue due Sonate per violoncello e pianoforte, appare quindi esemplarmente evidente come Landini sfrutti appieno le possibilità fornite da un sistema squisitamente dialogico, tra l’alternarsi mirato ed efficace di toni e semitoni, come quello ottotonico. Attenzione, però, il raggiungimento dell’equilibrio etico in Landini ha un sapore decisamente dantesco, quindi impervio, ostacolato, una perenne ascesa della quale si conosce l’inizio, ma difficilmente la fine. Non aspettatevi, dunque, un costrutto, un eloquio votati a un felice ed immediato incontro ma, al contrario, sappiate di dover affrontare un ascolto e una conseguente assimilazione in cui la fonte dissonantica sgorga soventemente, dando modo al liquido sonoro di essere ospitato in una pozza nella quale i due strumenti vi attendono al varco, a cominciare, nell’Adagio della Prima sonata, dalla sequenza esasperante di semiminime elaborata dal pianoforte e dal registro del violoncello spinto sadicamente nelle regioni più acute, quasi snaturandolo, un continuo “stridor di denti” con il quale Landini sembra ricordarci che l’equilibrio è una lenta conquista, non un diritto immediato. Il costrutto dialogico, che viene stabilito anche nella forma dei due tempi per entrambe le Sonate, pone l’ascoltatore di fronte a un palcoscenico nel quale il tempo lento propone e quello veloce dispone, poiché l’etica landiniana, come quella camusiana, vuole cercare di fornire, se non una possibile risposta alla domanda o donare non dico una pur minima certezza, almeno una plausibile speranza.

Quindi, speranza: altra categoria che si impone nel regime etico ed estetico del compositore e filosofo milanese, in nome di una fede (Landini è un credente) che però fortunatamente e coerentemente appare in lui sempre problematica, sul solco già percorso in senso letterario da un Georges Bernanos e in quello teologico da un Sergio Quinzio, che viene fissata, per esempio, alla fine dell’Adagio della prima sonata, da un glissando spinto ancora nei territori del registro acuto dal violoncello, propileo a un possibile, cristianamente, accesso sul quale si appoggia il successivo Presto, un glissando ombroso, quasi riottoso nella sua agognata ricerca di apertura sonora e metafisica (che differenza con quello che Britten adotta all’inizio della sua A Midsummer Night’s Dream, così enigmatico, ma anche così deliziosamente solare nella sua essenza!). Da dove deriva, dunque, questa speranza? A differenza da quanto avviene nel primo tempo, nel Presto la presenza dei due strumenti, anche se resta sempre problematica nel suo enunciarsi, è maggiormente pronunciata, in quanto anche il pianoforte viene investito dallo tsunami ottotonico, fornendo alla materia musicale l’istanza di un gioco imitativo che però, nella coda, viene mandato in frantumi, come uno specchio che dev’essere sisificamente (ancora Camus!) ricomposto all’infinito.

L’Adagio con il quale prende avvio la Seconda sonata è improvvisamente spiazzante; cala la cortina sul sistema ottotonico e l’eloquio, grazie a un continuo pompaggio dato da istanze cromatiche e perfino modali, assume i contorni di un mesto paesaggio in cui le ombre perdurano (avverto odor di tardoromanticismo, di colori degradanti in una sottile sofferenza alla Félix Vallotton), grumi di suoni che formano insiemi votati all’inquietudine, poiché il violoncello, sebbene la crosta dissonantica si sia quasi del tutto staccata, continua ad aleggiare come l’albatros di Baudelaire su registri spietatamente acuti, in quanto l’ascolto, il dato ultimo del risultato, non dev’essere mai diplomaticamente rappacificante, ma sempre parete di sesto grado, spuntoni che spezzano le unghie nel tentativo di aggrapparsi ad essi, lamento di un animale che sente, attraverso il dolore, l’approssimarsi della fine.

E il colpo di grazia (liberatorio?) avviene con il Presto conclusivo, dove la chiave architettonica della scala ottotonica torna a ruttare con evidente soddisfazione alla fine del lauto pasto, anche se Gargantua appare ancora anoressico, aporia con la quale Landini intende mantenere sotto la tenda ad ossigeno la speranza di quell’anelito dialogico tra i due strumenti, con il violoncello ormai crocifisso, inchiodato a un registro che arriva al sovracuto, come un orso polare che si cuoce al sole implacabile del Sahara, mentre il pianoforte lo incalza con un forcone satanesco, al punto da rendere l’ascolto soffocante, con le dita che cercano freneticamente di slacciare il bottone della camicia uditiva, come a dire che Landini fornisce una risposta che non ha i canoni della risposta, ma la fa riflettere speculativamente/specularmente in una ulteriore domanda che, alla fine di questa Sonata, è destinata a restare tale e che, per citare un’ultima volta Albert Camus, dall’alto della sua ossessiva ricerca etica, concludendo quel capolavoro che è La chute, lo spinge ad affermare «è tardi, e sarà sempre troppo tardi, per fortuna».

Guido Parma e Giovanni Capatti hanno avuto, soprattutto il primo, coraggio, molto coraggio per affrontare e decodificare la lettura di questi due lavori cameristici. La scrittura, a livello tecnico, di Landini è come un letto di chiodi sul quale l’interprete/fachiro cerca di adagiarsi. Ciò che deve dirimere, a livello sonoro, il violoncello a tratti è veramente atroce, a partire dalla resa del timbro quando si trova nel registro acuto e sovracuto, ma Guido Parma riesce a cavarsela con adeguata pregnanza, poiché ciò che gli riserva la partitura non è un confronto con il suo strumento, bensì uno scontro, una lotta all’ultimo sangue che lo vede alla fine vittorioso, poiché dal suono che riesce a emanare si percepisce chiaramente la tensione, lo strazio, la sofferenza, così come l’inquietudine che emerge distintamente dalla rarefatta espressività dell’Adagio della Seconda Sonata. Da parte sua, Giovanni Capatti non è da meno; se il violoncello deve sprofondare nel Niagara e poi riemergere, il pianoforte è costretto a trasformarsi in un agguerrito sismografo sonoro il cui compito non è tanto assecondare il primo strumento, ma spesso e volentieri contrapporsi ad esso, ergendosi come una roccia in un mare tempestoso. La scrittura anche qui è dannatamente difficile, disseminata di lame tecniche, pronta a distribuire timbricamente e ritmicamente carezze e ceffoni, e il pianista lombardo lo fa con autorevolezza, connettendosi “dialogicamente” con la linea compositiva del violoncello.

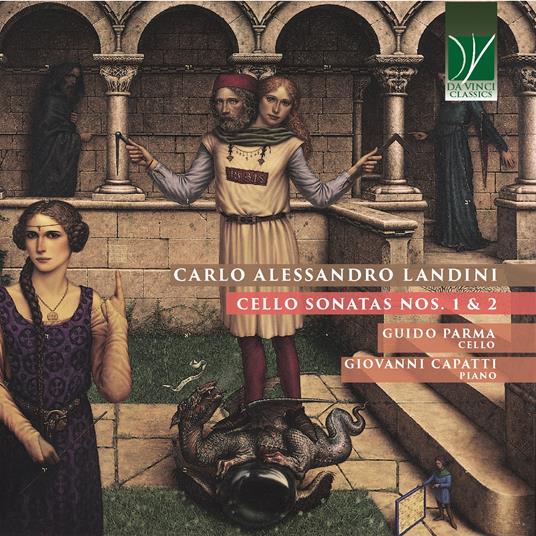

Un’ultima nota spetta, di dovere, alla scelta della cover, impreziosita da un dipinto del pittore spagnolo contemporaneo Dino Valls, votato a un’arte in cui la vena surrealista si tinge di interpretazioni a livello psicoanalitico. Il dipinto in questione, un olio su tela del 1988 intitolato Zadkiel, dai connotati squisitamente preraffaelliti, mostra una figura medievale bicefala, con una testa di uomo maturo e l’altra di una fanciulla dai lunghi capelli rossi. Questa figura ha tra le mani i simboli massonici per eccellenza, la squadra e il compasso, ed enigmaticamente guarda l’osservatore. Mi piace pensare che la scelta di questo coinvolgente dipinto sia stata fatta per simboleggiare idealmente l’afflato dialogico delle due composizioni, con il tono e il semitono, allegoricamente rappresentati dalle due teste, che riescono a vivere e a coesistere nello stesso, unico corpo.

Marco Alpi si è occupato della presa del suono e il risultato, complessivamente, è oltremodo soddisfacente. La dinamica, sia per velocità dei transienti, sia per la naturalezza energica che la contraddistingue, rende giustizia alla bellezza del suono del prezioso violoncello di Carlo Antonio Testore del 1732 suonato da Guido Parma. Il parametro del palcoscenico sonoro ci restituisce i due interpreti al centro dei diffusori, in uno spazio sonoro alquanto ravvicinato, ma non scorretto, con una buona ampiezza ed altezza del suono. L’equilibrio tonale, del tutto fondamentale in questo caso, permette di cogliere sempre distintamente i registri dei due strumenti, con quello acuto del violoncello che non mostra minimamente segni di saturazione; infine, il dettaglio è finemente corposo e piacevolmente materico.

Andrea Bedetti

Carlo Alessandro Landini – Cello Sonatas Nos. 1 & 2

Guido Parma (violoncello) - Giovanni Capatti (pianoforte)

CD Da Vinci Classics C00725