Solo per il fatto di essere stato, fortunato lui, l’ultimo allievo di Heinrich Neuhaus (anche se la corretta traslitterazione dal russo alla nostra lingua sarebbe Genrich Nejgauz), fa di Boris Petrušanskij una sorta di icona vivente, una vera e propria testimonianza che cammina di una tradizione che ha rappresentato un punto fermo, irrinunciabile, indelebile della grandissima tradizione pianistica russa. Una tradizione vivente, quella incarnata dal grande pianista moscovita, che vanta un rapporto strettissimo con il nostro Paese, al punto che si può considerarlo italianizzato a tutti gli effetti, visto che dal 1990 Petrušanskij insegna stabilmente all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. La sua attività di didatta, però, non va a emarginare o a intaccare quella di interprete, di “decodificatore artistico”, poiché la tradizione che incarna lo spinge, fortunati noi, a esibirsi e a lasciare traccia della magica sensibilità esecutiva che lo attraversa fin dai tempi in cui era ancora bambino.

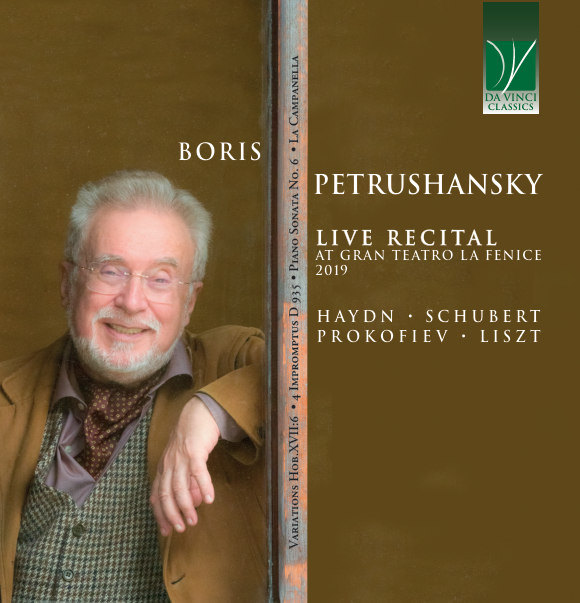

Quindi, ogni concerto e ogni registrazione discografica che dona al mondo devono essere custoditi e salvaguardati nella memoria e nella discoteca, orme d’antica pietra che il tempo ordinario e filisteo non può minimamente scalfire. L’ultima orma discografica, in ordine di tempo, è stata pubblicata dalla Da Vinci Classics e riguarda il recital pianistico che Petrušanskij ha tenuto il 7 febbraio 2019 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, presentando il seguente programma: le Variazioni in fa minore, Hob. XVII: 6 di Franz Joseph Haydn, i Quattro Improvvisi, D.935 di Franz Schubert e la Sonata n. 6, op. 82 di Sergej Prokof’ev, concedendo un bis, l’immancabile La Campanella in sol diesis minore, dai Grandes Études de Paganini, S. 141 di Franz Liszt, programma che in sede di cattura del suono è stato fissato su due dischi.

Ascoltare Petrušanskij diviene un atto di commozione, poiché nel suo gesto pianistico vanno a confluire due precise istanze, quella della sua capacità di lettura, frutto di una costante e illuminante maturità e presa di coscienza della materia musicale, e l’ombra, soffusa ma sempre presente, del suo maestro Neuhaus, la quale si manifesta come il dio heideggeriano, ossia una presenza che si materializza attraverso la sua assenza, poiché la lezione di un grande, grandissimo didatta è destinata ad evaporare con il tempo, anche se il suo profumo continua ad aleggiare nell’aria. E in ciò Petrušanskij continua autonomamente a ricalcare le orme lasciate da colui che formò, tra gli altri, due dèi plotiniani, destinati quindi a camminare tra gli uomini, Sviatoslav Richter ed Emil Gilels.

Il didatta e pianista moscovita, sotto questo aspetto, appartiene alla stessa muta di divini animali interpretativi, frutto di un apprendimento che ogni volta ci insegna qualcosa, un qualcosa che va oltre le leggi della materia sonora, per tramutarsi in una regola di vita, anche spicciola, quotidiana, ossia di aderenza alle cose, non dando quindi a qualcosa aspetti che non le appartengono, ma restando invece ligi a un’irradiante fedeltà a ciò che si manifesta e facendo in modo che il nostro soggettivismo non alteri la prospettiva oggettiva di ciò che ci circonda. Quando la musica diviene filosofia non possiamo che ringraziare la vita per ciò che riesce a donarci, poiché il saggio e il sapiente si scoprono più ricchi e meno soli nel regno della barbarie.

I propilei di questa musica/filosofia nel concerto in questione vengono dati da Haydn e dalle sue Variazioni in fa minore, concepite a Vienna nel 1793, ossia nel periodo che si va a incastrare tra i due viaggi che il compositore di Rohrau fece dopo lo scioglimento dell’orchestra dei principi di Esterházy. La storia vuole che questa pagina sia stata dedicata a Maria Anna Barbara Ployer, una valente pianista dilettante, alla quale Mozart dedicò a sua volta due Concerti mica da ridere per ciò che riguarda la difficoltà tecnica, ossia il n. 14 KV. 449 e il n. 17, KV. 453, entrambi del 1784, anche se poi alcuni musicologi sostengono le che Variazioni haydniane siano state dedicate non a lei, ma ad Antonia von Ployer, nata von Spaun, moglie di Gottfried Ignaz von Ployer, lo zio di Barbara, con il quale la giovane pianista andò a vivere a Vienna, dopo la morte della madre avvenuta nel 1779.

Questioni dedicatarie a parte, questo brano ci fa capire, e mi rivolgo a chi non ha mai ascoltato Petrušanskij, come il pianista moscovita affronti una lettura e parallelamente come la poteva intendere Neuhaus da una parte e il suo assistente Lev Naumov, con il quale Petrušanskij continuò a studiare, dall’altra, vale a dire con l’opera musicale che sta al blocco vergine di marmo davanti allo sguardo di Michelangelo e alla tastiera pianistica che sta agli scalpelli dell’artista aretino. Ergo, pieno rispetto della materia che dev’essere plasmata e affinata dalla sensibilità dell’interprete. Ma come rispettare l’oggettività nella soggettività? Si ascolti il suo Haydn, dunque: la quadratura del cerchio sta nella massa sonora che Petrušanskij riesce a sprigionare, perfino nei passaggi in ppp, grazie alla quale riesce, salvaguardando la gestazione formale, a lavorare di bulino all’interno della dimensione timbrica. Il timbro fa scaturire le sottigliezze agogiche, le sfumature dei colori (colori che l’interprete moscovita fissa ovviamente in una temperie post-settecentesca, poiché fa andare l’Haydn del 1793 dalla camera da pranzo del Classicismo viennese sul balcone che si affaccia su un protoromanticismo dai confini ancora supremamente indistinti). Nei passaggi lenti delle Variazioni, la sua diteggiatura è una sentenza, poiché la messa a fuoco non abbisogna di quintalate di pedale, dunque la forma viene continuamente incorniciata, con una nettezza e decisione con la quale sembra affermare: o è così oppure così ed io decido così. Un Haydn che naturalmente getta alle ortiche la filologia, ma che lo proietta, pianisticamente, in modalità transfert, nel pieno rispetto della lezione neuhausiana, vale a dire nel porre ogni autore in una storia che è continuo trasmutare attraverso il concetto dell’innovazione, del cambiamento, del rapporto cangiante con la dimensione temporale in cui va a situarsi e a prendere posto.

Ecco, la grande preoccupazione di Petrušanskij quando si siede davanti alla tastiera: eseguire quell’autore facendo sì che trovi sempre il suo posto storico ed artistico, eliminando quelle sovrastrutture (mi verrebbe quasi di accostarle a quelle marxiane) che inevitabilmente l’azione mondana tende a proporre e a imporre. In questo caso, Haydn viene cassato dagli svolazzi, dagli abbellimenti, dalle fioriture e restituito hegelianamente alla Storia con la esse maiuscola. Eppure, questo Haydn per così dire granitico non scade mai a un livello grossolano, squadrato, perché l’artista moscovita ha saputo adattare lo scalpello facendo in modo che lavorasse come un bulino: la massa sonora genera un timbro così assertivo e perentorio all’interno del quale Petrušanskij genera universi che devono essere colti e compresi proprio in nome di quello storicismo che assembla e definisce le dinamiche del cambiamento. Un’esecuzione, dunque, che è anche entusiasticamente lezione.

Da Haydn a Schubert, come a dire il passaggio dal racconto della forma alla necessità della pulsione, da non intendere, erroneamente, come irruzione dell’irrazionale in sé, tipico di un côté romantico, ma in quanto dimensione di un tempo interiore che si cerca di scandagliare attraverso la tastiera. Il rafforzamento di questo tempo interiore porta, come conseguenza, a un primo, decisivo scossone al regno della forma (e ciò, attraverso il didattico programma di Petrušanskij, lo si comprenderà meglio con la chiusura data dalla scelta di includere la Sonata di Prokof’ev), che si concretizza nell’inevitabile dissoluzione della costruzione musicale. Non è un caso, quindi, che l’artista moscovita non abbia voluto eseguire una sonata della maturità estrema, quindi i tre capolavori che vanno dal D. 858 al D. 960, bensì una composizione che avrebbe dovuto rappresentare un’altra Sonata, ma che Schubert volle probabilmente smembrare (Schumann docet), frantumare in altrettanti segmenti autonomi, sorretti unicamente dal loro tempo interiore, ossia gli Improvvisi D. 935: ciò che sopravvive alla scissione, può esserlo solo grazie a questa pulsione, una tenda ad ossigeno sotto la quale il brano enucleato ha ragione di esistere e resistere. Attenzione, però, perché Schubert quando ormai giunto al suo ultimo anno di età decide di scindere l’assemblaggio della struttura, non intende allo stesso tempo rinunciare al concetto supremo, almeno per lui, di una classicità alla quale è disperatamente ancora legato (e lo stesso farà nel secolo successivo Prokof’ev); in tal senso, se vogliamo fare un paragone ardito con la storia della Repubblica di Weimar, Schubert sta a Walter Rathenau, come invece uno Schumann, lui sì decisamente votato all’Überklassizismus, sta a un Ernst von Salomon, ossia di colui che fu uno degli artefici dell’omicidio politico nel 1922 dello stesso Rathenau, come a dire che se Schumann esalta da un lato Schubert, dall’altro lo stronca inevitabilmente, come fece proprio con il terzo Improvviso D. 935, il Tema con variazioni.

Potrà sembrare un controsenso, ma quando Schubert disintegra il genere Sonata, dando corpo a questi quattro Improvvisi, in realtà ne celebra il suo trionfo, in quanto vede in essi la nascita di una nuova idea di classicità, cosa che Schumann, con il suo martello dialettico, probabilmente aveva intuito.

Ascoltando come Petrušanskij affronta la lettura del D. 935, mi rendo conto che si sia posto il problema di come rendere contemporaneamente la necessità di questa pulsione temporale, senza disgiungerla dal mainstream del Classicismo viennese; partiamo proprio dall’“incriminato” terzo Improvviso, che il maestro moscovita rielabora con uno scopo preciso e categorico, quello di esaltarne la bellezza intrinseca del suono (non è forse questo un elemento di “classicismo”?), con il Tema iniziale che detta agogicamente tutto il proseguo dell’Improvviso. Non solo, ma proprio per essere decisamente antischumanniano, questa scelta agogica, basata su un sottile gioco aritmico, diviene elemento che stimola un ascolto riflessivo, pur in presenza di una volumetria sonora che a tratti torna ad essere massiccia, tale, come amano dire gli appassionati di calcio, da “spostare gli equilibri”, anche se Petrušanskij ottiene un risultato con il quale, e qui mi dispiace per i calciofili, non perde mai il senso di questo equilibrio, della proporzione generale del brano, restituendo un’arcata in cui l’esplorazione timbrica convive felicemente con la disciplina di un tempo interiore che viene ridimensionato non nella sua essenza, ma nella sua forma fisica (ancora il Classicismo!).

La perentorietà con la quale il nostro interprete affronta il primo Improvviso sembra autenticare la supposizione che egli voglia aumentare la dimensione formale del brano a quello di una Sonata, accostandosi a un’emissione timbrica che si riallaccia a quella di un Beethoven in modalità eroica, e questo vale anche quando la struttura vira sull’episodio ammantato da incantevole dolcezza (si ascolti come la mano sinistra lavora sul registro grave tendente al titanico), mentre il secondo Improvviso, un Allegretto, non abbandona la carnalità di un timbro perentorio che non si smembra nemmeno nei momenti più delicati e incantati, ma resta ancorato a un pensiero “forte”, mentre la parte centrale viene esaltata da una padronanza del fraseggio condotto trionfalmente dalla mano destra. Infine, l’Allegro scherzando, la cui resa dev’essere un incontro sottilissimo attraverso il quale restituire il sentimento danzante del rondò ammantato da una nostalgica malinconia che va a sfalsare la linfa virtuosistica; Petrušanskij, ancora una volta, gioca sull’elemento della piena autonomia che presta il fianco alla dimensione dell’unitarietà smembrata: suono massiccio, come se il dio Thor avesse scoperto che con la tastiera riesce a ottenere lo stesso risultato dato dal martello, senza mai perdere però la percezione volumetrica del timbro, riuscendo a donare una cristallinità condotta in modo impeccabile sempre con la mano destra (i trilli sono perfetti, sebbene siano alla terza potenza), un timbro che trova la degna esplosione nella fulminante coda, il cui dominio mostrato è da strapparsi i capelli.

Infine, Prokof’ev. Sempre restando in ambito calcistico, se finora Petrušanskij aveva giocato in trasferta, misurandosi con Haydn e Schubert, ottenendo un bel due sulla schedina, con il compositore sovietico gioca evidentemente in casa. Ma il sistema di gioco resta sempre lo stesso, visto che ci troviamo di fronte a una struttura sonatistica basata su uno scheletro squisitamente “classico”, a cominciare dall’Allegro moderato con cui si apre questa composizione, che segue la struttura della forma-sonata, anche se non segue in modo tradizionale i temi della ripresa, mentre è più “ortodossa” la presenza dell’Allegretto in funzione di uno Scherzo. A livello armonico, sicuramente il terzo tempo, Tempo di valzer lentissimo, è il più interessante, poiché la struttura che governa la divisione ternaria della battuta di 3/4 è una sorta di matrioska, in quanto al suo interno si annida un’ulteriore suddivisione ternaria, data da un tempo di 9/8, che conferisce a livello di risultato sonoro la raffigurazione di uno specchio che si riflette in un altro, generando un susseguirsi di ipnotiche rifrazioni tra l’uno e l’altro.

La capacità di lettura da parte di Petrušanskij è quella di saper omogeneizzare, a cominciare dal primo tempo, la resa timbrica, partendo dal fatto che le mani sono obbligate a generare un duplice suono proveniente da due piani tonali sovrapposti e non paralleli. La priorità di Prokof’ev era quella di dare vita a una forma di riorganizzazione dello spazio sonoro, andando a mutare radicalmente sia i motivi tematici, sia l’arcata complessiva della Sonata, una duplice necessità il cui collante è dato, com’è tipico in questo autore, dal senso profondamente ritmico della pulsione timbrica. Ebbene, l’allievo di Neuhaus riesce a fare tutto ciò in modo esemplare: la padronanza ritmica che esprime gli permette di evidenziare pienamente l’energia che permea la sesta Sonata anche nei ppp e nei momenti di maggiore coinvolgimento melodico, perfino quando il materiale diviene magicamente spettrale, come nel Vivace finale, prima dell’esplosione esplorativa che porta alla conclusione della Sonata. Proprio grazie a questa capacità di esaltare la componente ritmica del brano, l’artista moscovita ottiene un principio di unitarietà nel contesto dissociativo della struttura formale creata da Prokof’ev, in modo da far emergere con maggiore evidenza e coerenza l’aspetto eminentemente classico di questa composizione (se si riflette, non si può fare a meno di notare che la storia della Sonata pianistica è in fondo la progressiva capacità di saper unire o, quantomeno, dirimere gli opposti della materia sonora).

Il bis che conclude questo esaltante programma è un altro saggio della capacità da parte di Petrušanskij di saper evidenziare ciò che si può celare nella musica pianistica; così il puro virtuosismo che costituisce la forma espressiva de La campanella lisztiana si trasforma in un work in progress dell’apparato ritmico che diviene manifestazione volumetrica del suono, senza contare, e qui risiede il côté virtuosistico che l’artista moscovita vuole giustamente far affiorare, la proprietà di dosare alla perfezione la progressione ondivaga della tensione timbrica.

Da far ascoltare non solo per coloro che amano la vera musica, ma soprattutto agli aspiranti pianisti e a quelli che credono di essere dei pianisti. E questi ultimi sono tanti, ahimè…

Peccato che la suprema interpretazione di Petrušanskij sia stata macchiata, sebbene in minima parte, dalla presa del suono effettuata da Massimo Lombardi. Sia ben chiaro, nulla di irreparabile, soprattutto se non si possiede un impianto di ascolto Hi-End, ma che con un’amplificazione e dei diffusori di qualità si può avvertire distintamente. Mi riferisco a un sentore “metallico” che si manifesta quando il registro acuto del meraviglioso Fazioli Gran Coda utilizzato dall’artista moscovita viene sollecitato (e ciò avviene soprattutto con Prokof’ev, con Haydn e, ovviamente, con Liszt). Non so se si tratti di un problema che è stato causato dalla disposizione dei microfoni in rapporto con la dispersione del suono nella sala in cui si è svolto il concerto (ascoltando il livello sonoro degli applausi provenienti dal pubblico, propendo a pensare che i microfoni siano stati posizionati in modo assai ravvicinato al pianoforte e alla sua cassa armonica, in quanto il suono che viene dagli spettatori li posiziona spazialmente a una debita distanza dallo strumento). Ad ogni modo, la dinamica, e non potrebbe essere altrimenti, è considerevole, giustamente esplosiva nel repentino passaggio dai ppp ai fff, e nel registro medio-grave offre una buona naturalezza emissiva. Da quanto esposto sopra, il parametro del palcoscenico sonoro ricostruisce lo strumento in modo assai ravvicinato all’ascoltatore, come se quest’ultimo si trovasse in prima o in seconda fila (ma questo dato non dovrebbe automaticamente mostrare il registro acuto falsato da questi blandi picchi di saturazione “acida”). L’equilibrio tonale è complessivamente buono, tranne quando la mano destra di Petrušanskij va a sollecitare il registro acuto, il che va a influire leggermente sulla resa della messa a fuoco del registro medio-grave, anche se il danno non è così fastidioso e falsante. Infine, il dettaglio evidenzia una notevole matericità che contribuisce a esaltare la rocciosità e, allo stesso tempo, la delicatezza sfumata del timbro.

Andrea Bedetti

AA.VV. – Boris Petrushansky. Live Recital at Gran Teatro La Fenice 2019

Boris Petrušanskij (pianoforte)

2 CDs live Da Vinci Classics C00680