Alcuni giorni dopo la sua morte, avvenuta il 1° luglio 1925 in un ospedale per poveri di Parigi e causata da un’irreversibile cirrosi epatica, degli amici si recarono nell’appartamento di Erik Satie, situato sulla collina di Montmartre, talmente piccolo, composto unicamente da due minuscole stanze (al punto da essere soprannominato l’“armadio”) per ritirare le sue cose. In una delle due camere, quella chiusa a chiave, trovarono solo la sua vasta collezione di ombrelli, questi tutti mai usati, decine e decine di parapioggia di ogni foggia e dimensione, al contrario dei suoi altrettanto celebri completi, tutti rigorosamente di velluto e perfettamente uguali nella foggia e nel colore.

Accostando questi elementi della quotidianità del grande compositore francese a quelli che caratterizzano la sua musica, potremmo renderci conto che la vorticosità di alcune sue intuizioni armoniche, sviluppate e impiegate da successivi musicisti, a cominciare da John Cage, possono essere accostati alla variopinta collezione degli ombrelli, così diversi, così caratteristici, così come il seducente immobilismo che impregna le linee melodiche delle sue composizioni (e questo vale soprattutto per il repertorio pianistico) non è dissimile dalla ripetitività ossessiva che riguardava lo stesso modello di completo in velluto, che Satie si faceva continuamente confezionare dai sarti. L’unione di questi due opposti ha reso possibile, quindi, un risultato stupefacente, quello di creare opere quasi sempre sfuggenti, inafferrabili all’ascolto, desolatamente fissate su precisi accordi le cui minime variazioni intervallari erano in grado di produrre strutture melodiche a dir poco ipnotizzanti.

Sono stati pochi, pochissimi, quei compositori capaci di creare con così poco materiale armonico una ricchezza straordinariamente “visionaria” nella loro musica (e non per nulla quella di Satie viene costantemente saccheggiata dal mondo del cinema, a cominciare dal capolavoro di Louis Malle, Le feu follet, tratto dall’omonimo romanzo di Pierre Drieu La Rochelle, in cui ossessivamente si alternano le tre prime Gnossiennes e la prima Gymnopédie per pianoforte). Ecco, a proposito del film del grande cineasta francese, se proprio si vuole dare corpo alla visionarietà che satura la musica di Satie, se si vuole comprenderla, bisognerebbe ascoltarla proprio guardando Le feu follet, ascoltando le mille sfumature del suo bianco e del suo nero timbrico che impregna il bianco e il nero della pellicola, la desolante ultima giornata di vita di uno scrittore che ha deciso di farla finita, fissata attraverso le stazioni di una via crucis stupendamente esistenziale/“esistenzialista”, in cui l’asciuttezza straripante del tessuto melodico va a colmare il vuoto di una vita che si sta per spegnere. In fondo, tutta la vita di Erik Satie è stata proprio questa: un’ultima giornata durata esattamente cinquantanove anni vissuti attraverso un esasperante e implacabile rallenti.

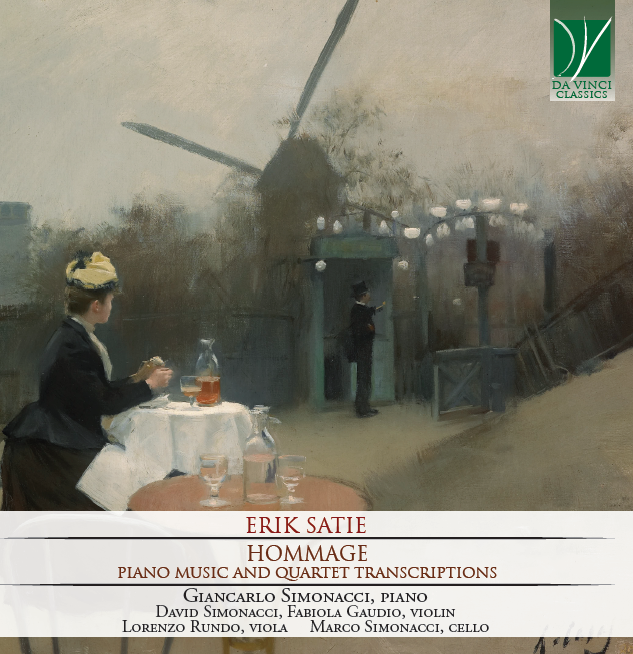

Quindi, approcciarsi all’ascolto dell’opera pianistica del musicista di Honfleur significa affrontare un’esperienza sfuggente, come cercare di afferrare una biscia sgusciante, prigionieri di un vorticoso immobilismo al quale è quasi impossibile sottrarsi, come ben dimostra la recente incisione effettuata dalla Da Vinci Classics di alcune pagine di Satie, racchiuse nel titolo Hommage - Piano Music and Quartet Transcriptions, registrate dal pianista Giancarlo Simonacci che ha anche trascritto alcune di esse nella versione per quartetto per archi (composto da David Simonacci e Fabiola Gaudio ai violini, Lorenzo Rundo alla viola e Marco Simonacci al violoncello). Personalmente, sono grato al pianista romano per non aver incluso nella sua scelta brani abusati, come la prima delle Gymnopédies, e di aver invece inserito, oltre alle Six Gnossiennes, anche brani spuri risalenti al periodo tra il 1906 e il 1913 (tra cui l’evocativo Songe creux, sul quale tornerò) e soprattutto i Douze petits chorals, composti tra il 1906 e il 1909, frutto di quel severo magistero al quale l’“autodidatta” Satie si sottopose quando, dopo aver mandato al diavolo ogni istituzione accademica musicale francese, decise, com’era solito nel suo modus vivendi, di studiare contrappunto presso la prestigiosa e “reazionaria” Schola Cantorum di Vincent d’Indy.

Oltre a proporre pianisticamente questi brani e a trasporre quattro delle Six Gnossiennes e due dei sei brani spuri, esattamente Désespoir agréable e Songe creux, per un quartetto per archi (nel quale sono presenti anche i figli David e Marco), ha voluto includere anche un brano, Choral pour quatuor à cordes, da lui composto nel 2016. Un esperimento, questo, decisamente interessante, in quanto l’opera di trascrizione permette di valutare e saggiare meglio la sublime “tossicità” della musica di Erik Satie (perché si può diventare davvero “dipendenti” all’ascolto dei suoi brani), passando dalla versione originale per pianoforte a quella, maggiormente dilatata, e non solo a livello di durata, per la compagine cameristica, nella quale la dimensione melodica diviene più marcata, ma non meno “desolante” per i motivi che verranno poi esposti.

Nella sua lettura, Giancarlo Simonacci se da una parte cerca di stemperare la “tossicità” ammaliante della musica pianistica di Satie con un’adeguata asciuttezza timbrica capace di prosciugare lo spessore melodico delle Gnossiennes e dei Six pièces (si ascolti, invece, come da un lato Aldo Ciccolini e dall’altro un interprete decisamente “classico” nell’approccio quale Claude Helffer siano maggiormente propensi a esaltare un fraseggio in chiave melodica), dall’altra non rinuncia a una prospettiva “contemplativa” del timbro, mi viene in mente la lettura della terza e della quarta Gnossienne, così come i Douze petits chorals, in cui la severità formale lascia spazio a un fervore metafisico (Satie sarà stato un patafisico, seguace di Alfred Jarry, ma anche un affascinato propugnatore di istanze esoteriche e gnostiche, si ascolti a tale proposito, l’ultimo di questi corali), che si evidenzia poi in maniera conclamata nei Six pièces, l’ultimo dei quali, il già accennato Songe creux, ossia “Pensiero vuoto”, potrebbe rappresentare un ideale manifesto programmatico della concezione “emotiva” del compositore francese (ecco perché cominciare ad ascoltare Satie guardando il capolavoro di Louis Malle!), in cui la quieta e ironica disperazione del suo modus essendi (cerchiamo di immaginarlo mentre trascorreva le notti a suonare il pianoforte nei malfamati locali di rue Montmartre, circondato da meretrici e lenoni) si apre a un sorriso che ha la piega di una muta speranza, come quella che il musicista visse nel corso della brevissima relazione sentimentale che ebbe con la pittrice Suzanne Valadon, dalla quale, dopo la fine, uscì traumatizzato e ancor più assetato di solitudine.

Le trascrizioni che Giancarlo Simonacci ha poi fatto di sei brani pianistici rappresentano idealmente l’incontro di un compositore che si confronta con un altro compositore, un ri-comporre che permette di ampliare, allargare la visione armonica e, parallelamente, quella melodica del costrutto, che viene reso con un timbro grumoso, quasi “malato” da parte degli strumenti ad arco (ciò mi ha ricordato quando il sommo Jascha Horenstein, negli ultimi anni della vita, cercò di esprimere un suono altrettanto “malato”, quello che affiora nelle ultime sinfonie mahleriane, dirigendo formazioni orchestrali minori inglesi e tedesche). Da qui una resa (per effetto, probabilmente, di una microfonatura alquanto ravvicinata) che esalta ulteriormente la dolce morbosità che la musica di Satie enuncia, un meraviglioso “pensiero vuoto” che cola come le forme e gli oggetti fissati da Dalì sulle sue tele, simbolo di un’inanità insita nelle cose, della vacuità che le contraddistingue e che obbligò Satie a raffigurare le sue composizioni come il frutto di una pioggia invisibile, dalla quale non si poteva riparare nemmeno con le sue decine di ombrelli.

Ecco perché il tributo che Giancarlo Simonacci (non si dimentichi che il pianista e compositore romano è un attento e rigoroso interprete della musica di John Cage, ammiratore a sua volta dell’opera e dell’uomo Satie) ha voluto rendere al compositore francese con il Choral pour quatuor à cordes è una sorta di commiato sotto forma di un mesto corteo timbrico, un corale che riprende armonicamente la lezione del musicista di Honfleur, condensandolo in una melodia assorta, melanconica, dolcemente severa: un esercizio di magistero, quasi fosse un’investitura a posteriori a quella “classicità” con la quale Satie ebbe sempre un rapporto di repulsione e attrazione, di amore e odio, di bisogno e rifiuto.

Tommaso Cancellieri si è occupato della presa del suono; come si è già detto la microfonatura effettuata sugli archi è molto ravvicinata, ma probabilmente è intenzionale per ottenere proprio quel tipo di risultato timbrico. La dinamica è buona, sufficientemente naturale e veloce, il che permette un’adeguata ricostruzione nel palcoscenico sonoro, anche se gli strumenti appaiono alquanto ravvicinati rispetto all’ascoltatore. Nulla da eccepire, infine, sull’equilibrio tonale e sul dettaglio.

Andrea Bedetti

Erik Satie - Hommage - Piano Music and Quartet Transcriptions

Giancarlo Simonacci (pianoforte) - David Simonacci - Fabiola Gaudio - Lorenzo Rundo - Marco Simonacci (quartetto per archi)

CD Da Vinci Classics – C00234