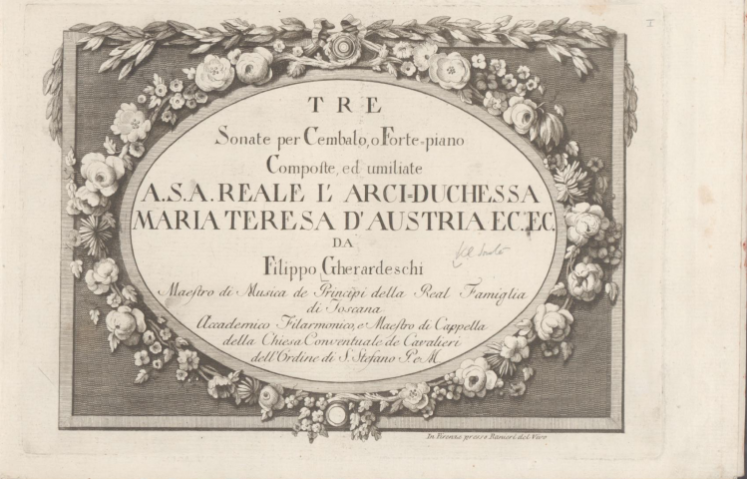

Per sincerarsi che del compositore pistoiese Filippo Maria Gherardeschi la storia della musica se lo sia perso cammin facendo, è sufficiente dare un’occhiata alla sua discografia che, prima dell’analisi della presente registrazione, annoverava, se i miei calcoli non sono fallaci, solo due incisioni, entrambe dell’etichetta Bongiovanni, una riguardante il suo capolavoro nel repertorio della musica sacra, ossia il Requiem in suffragio di Ludovico I di Borbone re d’Etruria, e l’altra, in un CD miscellaneo, in cui sono presenti due suoi lavori orchestrali. Tutto qui, incluso, a livello musicologico, un testo di Stefano Barandoni dedicato alla sua vita e alla sua opera e pubblicato dalle Edizioni ETS. Giunge, quindi, alquanto provvida una recentissima registrazione della Da Vinci Classics, in cui il pianista Manuel Malandrini, anch’egli toscano, più precisamente di Figline Valdarno, ha voluto presentare, ovviamente in prima assoluta mondiale, le Tre Sonate per tastiera che il nostro pistoiese dedicò a Maria Teresa d’Austria, pubblicate a Firenze nel 1782, da eseguire indifferentemente su clavicembalo o sul nuovissimo strumento che all’epoca stava prendendo piede, ossia il fortepiano.

Nato nel 1738 in una famiglia di musicisti, dopo aver studiato con tale Bosamelli nella città natale, Gherardeschi ebbe la possibilità, grazie alla predisposizione assoluta per l’arte dei suoni, di recarsi a Bologna, sedicenne, per essere allievo del più grande didatta del tempo, vale a dire padre Giovanni Battista Martini, la cui importanza era tale che gli bastava una parola per decretare la fortuna o la disgrazia di un futuro musicista. Uomo dotato di una conoscenza a dir poco sconfinata, e non solo in materia musicale, padre Martini, oltre a essere stato un formidabile e lungimirante insegnante, ha avuto un altro grande merito, grazie ai suoi studi teorici e alle riflessioni in ambito compositivo, quello di aver formato un gusto, una proiezione estetica di ciò che avrebbe dovuto essere e fare la musica del suo tempo.

Un gusto, una precisa visione artistica, questi, che per l’appunto Filippo Maria Gherardeschi ebbe modo di assimilare per poi esprimere compiutamente con le sue opere, le quali furono fin da subito apprezzate e ammirate dai coevi (se dapprima il musicista pistoiese fu tra l’altro maestro di cappella presso la prestigiosa Chiesa dei Cavalieri di S. Stefano in quel di Pisa, è bene ricordare che grazie alla qualità dei suoi lavori, soprattutto in ambito sacro e nel genere lirico, divenne in seguito maestro della Cappella Reale e maestro di musica dei figli del Granduca Leopoldo I di Toscana). Ma la capacità di fare musica, per poterla esprimere nel suo essere rispetto all’epoca in cui operò, non derivò solo dalla solida preparazione fornita dal celeberrimo frate bolognese, ma anche attraverso il meticoloso studio che Gherardeschi fece del sommo Kantor, che considerò come il più grande genio della storia della musica. Non è un caso, dunque, che all’ombra del dio terreno di Eisenach, il musicista pistoiese abbia affiancato all’attività di compositore e di didatta, anche quella di eccelso tastierista, destreggiandosi ai massimi livelli sia in ambito organistico, sia clavicembalistico, sia pianistico.

Proprio la sua capacità di saper dare vita a pagine piacevoli e interessanti allo stesso tempo viene testimoniata dalle tre Sonate registrate da Malandrini nel suo CD, rispettivamente in do maggiore, in si bemolle maggiore e in mi maggiore. Già questa onnipresenza della tonalità maggiore ci fa introdurre a un concetto comune di grazia, eleganza e di solarità che caratterizza le Sonate in questione, espressione manifesta, in chiave profana, di quello stile invocato e ricercato da padre Martini, frutto di un gusto capace di coniugare un fraseggio in cui dominava il flusso melodico con la capacità di irradiare una nobile espressività data dalla forma (in tal senso, se si deve prendere a paradigma tale concetto, l’ascolto del lungo e articolato secondo tempo della Seconda Sonata in si bemolle maggiore, l’Andante grazioso, chiarisce ulteriormente la rappresentazione di questo “manifesto” stilistico). Quanto si può evincere da queste tre pagine pianistiche ci fa comprendere meglio anche un’altra grande lezione: lo sfruttamento e l’efficacia di un linguaggio votato alla sfera melodica nasce quasi sempre da una solida conoscenza dell’apparato armonico, così come il rigoglio di una pianta viene dato dalla qualità della semina. È un’affermazione banale, lo so perfettamente, ma spesso si dimentica che la capacità di fare musica, di saper costruire un mondo fatto di suoni organizzati sorge dalla salda padronanza di una struttura sulla quale imbastire il suo abbellimento melodico, cosa che padre Martini cercò di inculcare ai suoi fortunati allievi, spiegando loro che l’equilibrio della forma era tutto, una bilancia i cui piatti dati dal peso armonico e da quello melodico dovevano equivalersi per donare una classicità in grado di assumere nel tempo un valore atemporale. E, nel caso di Gherardeschi, aggiungiamoci pure la venerazione e lo studio accanito e ammirato delle opere del Kantor di Eisenach, al punto che la sua predilezione per i grandi interpreti della sua epoca, ossia i vari Clementi, Mozart, Steibelt, Dussek, Cramer, Beethoven, scaturiva dal fatto che erano anch’essi soggiogati dalla potenza creativa di Bach. Quindi, alla luce di ciò, senza dimenticare che, come avvenne per il compositore pistoiese, non si veniva insigniti del titolo di Accademico Filarmonico di Bologna, vale a dire di membro dell'Accademia Filarmonica, per puro caso, ci troviamo di fronte a un musicista di tutto rispetto, un lucido conoscitore della scienza (nel senso artistico) dei suoni, un degno epigono di padre Martini, un artista sul quale contare quando si vuole comprendere meglio, in ambito musicale, il gusto dell’epoca in cui visse e operò.

Gusto che Manuel Malandrini ha saputo sapientemente restituire attraverso la sua lettura di queste tre Sonate, in quanto la trovo lucidamente e intellettualmente inquadrata in una prospettiva di pieno rispetto timbrico della loro essenza compositiva. Ciò significa che la scelta caduta sul pianoforte non vuol necessariamente dire sbilanciarne il loro senso e la loro compiutezza formali attraverso un fraseggio in cui il legato risulti ipertrofico o fuori posto, ma distillato attraverso sonorità che possano richiamare, semmai, l’idea sonora generata dal fortepiano (e questo anche grazie a una scelta oculata e parsimoniosa dei pedali). Questo tipo di interpretazione, che evita di trasformare in modo sguaiatamente “romantico” queste Sonate, porta così a enunciare l’afflato melodico attraverso una pulsazione ritmica che rimanda idealmente alla sfera espressiva del fortepiano. Con ciò, ovviamente, non voglio affermare che il pianoforte “imita” il fortepiano, visto che il pianista fiorentino restituisce adeguatamente ciò che al pianoforte appartiene, a cominciare da quella cristallinità che permette di apprezzare l’eleganza dell’eloquio tastieristico di Gherardeschi, ma senza fare in modo che il fluire musicale si trasformi pericolosamente in una sorta di “canto” che rimandi a quello tipicamente operistico (semmai, ciò, può essere ricondotto, tanto per fare un esempio, quando si eseguono al pianoforte le Sonate di un Domenico Cimarosa). Ne scaturiscono cinquantatré minuti di ascolto godibilissimo, in balia di una musica che, pur non essendo espressivamente profonda e impegnativa, sa regalare momenti di assoluto interesse (a patto di saper andare oltre la spessa patina melodica di cui è farcita) e questo anche grazie alla sapiente, attenta e calibrata interpretazione fatta da Manuel Malandrini.

Solito lavoro più che affidabile, a livello tecnico, quello fatto da Gabriele Zanetti, il quale ha saputo restituire adeguatamente le ricche sonorità dello Steinway D utilizzato per la registrazione. La dinamica è all’insegna di una velocità e di un’energia tali da permettere un ascolto nel quale il pianoforte sa esprimere le raffinate sfumature stilistiche della scrittura di Gherardeschi. Il palcoscenico sonoro ricostruisce lo strumento in modo abbastanza ravvicinato, ma senza sacrificare per questo l’ampiezza e l’altezza del suono, che vanno ben oltre la presenza fisica dei diffusori, e soprattutto senza risultare scorretta o innaturale. Anche l’equilibrio tonale è in grado di restituire in modo più che apprezzabile il fitto gioco di rimandi timbrici dati dalla mano sinistra e da quella destra, con un piano separato e messo a fuoco tra il registro medio-grave e quello acuto. Il dettaglio, infine, rende assai bene la proiezione tridimensionale del pianoforte e con una matericità sapientemente irrobustita da dosi considerevole di nero, tali da non affaticare la fase di ascolto.

Andrea Bedetti

Filippo Maria Gherardeschi – Three Sonatas for Keyboard

Manuel Malandrini (pianoforte)

CD Da Vinci Classics C00860

Giudizio artistico 4,5/5

Giudizio tecnico 4/5