Disco del mese di Agosto 2025

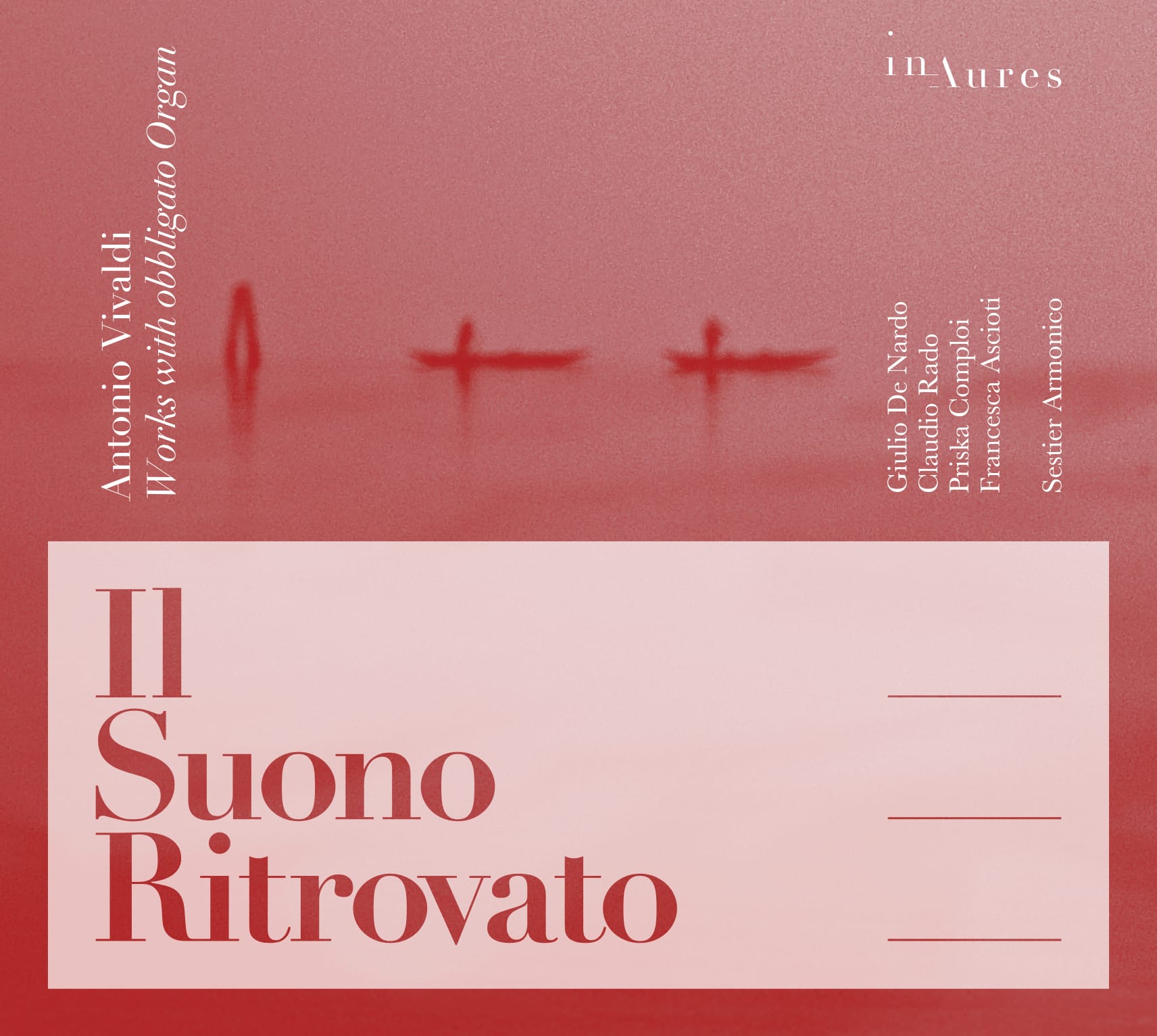

La nascita di una nuova etichetta discografica, nell’ambito della musica classica, è sempre da salutare con gioia, oltre a esprimere ammirazione per il coraggio con il quale i fautori di una tale iniziativa dimostrano di avere compiendo un simile passo in un’epoca non certo favorevole e propizia quando si tratta di offrire prodotti votati alla cultura e all’arte. Così nel firmamento delle label è nata una nuova stella, la casa discografica svizzera inAures (sito web: www.inaures.art), un titolo assai stimolante e promettente se consideriamo che in latino in aures significa “nelle orecchie”. Ora, il primo titolo di questa nuova realtà discografica che giunge fino “alle nostre orecchie” è stato dedicato ad Antonio Vivaldi in un CD racchiuso da un elegante e raffinato cofanetto in cartone e ulteriormente arricchito da un booklet che è fondamentalmente un tomo, sul quale tornerò a scrivere più avanti. Il titolo di questo disco inaugurale è Il suono ritrovato e presenta lavori del Prete rosso con “organo obbligato”. A registrare i cinque concerti, la sonata e un’aria dalla Juditha Triumphans scelti per il programma sono stati il giovane direttore e organista Giulio De Nardo, il violinista Claudio Rado, l’oboista Priska Comploi, il contralto Francesca Ascioti e i membri dell’ensemble Sestier Armonico.

A prima vista, come spiega giustamente lo stesso Giulio De Nardo, il quale è l’autore delle interessantissime note di accompagnamento, oltre alla presenza di un saggio di Michael Talbot, il più autorevole studioso della figura e dell’opera di Antonio Vivaldi, e a una sezione dedicata alla presentazione dei due organi storici utilizzati per la registrazione, l’organo non viene mai associato alla concezione estetica e musicale del “prete rosso”, visto che a livello strumentale sono state soprattutto la famiglia degli archi (violino e violoncello) e, in second’ordine, quella dei legni (oboe e fagotto) a dettare legge nelle scelte concertistiche e sonatistiche del compositore veneziano. Ma questo non significa che Vivaldi non abbia prestato attenzione alla ricca paletta timbrica e al suono emanati dagli organi della sua epoca, i quali, compresi quelli dell’area veneziana, vivevano una fase di indubbia evoluzione tecnica. D’altronde, come spiega assia bene Michael Talbot nel suo saggio presente nel booklet, il Prete rosso non solo aveva piena dimestichezza con gli organi, ma apprezzava enormemente il loro suono, anche per via della loro capacità di sorprendere gli ascoltatori per via dei loro timbri (una prerogativa, questa, che appartiene di diritto alle caratteristiche compositive vivaldiane, che miravano, grazie alla sapiente distribuzione degli strumenti e ai loro interventi nel corso dell’esecuzione, a stupire e a meravigliare chi assisteva ai concerti, soprattutto quelli organizzati con l’orchestra femminile dell’Ospedale della Pietà a Venezia), sebbene gli organi di costruzione italiana non fossero dotati, come quelli tedeschi e francesi, di una pedaliera completa, con il risultato di penalizzare l’emissione delle note gravi da suonare con i piedi.

Eppure, tale limitatezza venne attenuata, nella tradizione costruttiva degli organi veneziani nel XVIII secolo, da alcuni particolari che contraddistinsero i modelli della scuola della Serenissima, frutto di un’eccelsa maestria artigianale locale. Una maestria che fu oltremodo attenta nel selezionare i legni delle Dolomiti per la realizzazione dei somieri, delle tastiere e delle canne di legno, passando alla forgiatura del ferro per migliorare le trasmissioni meccaniche, fino alla fusione di stagno e piombo per costruire le canne di metallo e alla concia del cuoio per ottenere dei mantici duraturi ed elastici. Ecco perché ancora oggi gli organi costruiti nel Settecento a Venezia, grazie alla loro tavolozza sonora ricca di colori e sfumature, vengono ricordati nella storia degli strumenti a tastiera. E qui arriviamo allo scopo del disco in oggetto, con il quale ha debuttato l’etichetta elvetica inAures: in nome di una precisa e corretta filosofia storicamente informata, Giulio De Nardo e gli altri interpreti hanno voluto registrare queste pagine vivaldiane con “organo obbligato” facendo affidamento su due strumenti storici, un organo veneziano anonimo del XVIII secolo, che è ospitato a Lonigo, e un organo costruito tra il 1732 e il 1733 da Giacinto Pescetti originariamente destinato per la chiesa dei SS. Biagio e Cataldo alla Giudecca di Venezia, ma poi giunto nella chiesa di San Giacomo Apostolo di Polcenigo, in provincia di Pordenone, in seguito ai divieti napoleonici del primo Ottocento. Due strumenti, quindi, che possono enunciare quel tipo di suono al quale Vivaldi fu abituato e sulla base del quale dette vita a quelle partiture che prevedevano anche la presenza dell’organo obbligato, un suono del tutto differente rispetto a quello fornito dagli organi più moderni, soprattutto quelli detti “a cassapanca”, mai ascoltati o utilizzati dal Prete Rosso. Così, Giulio De Nardo ha voluto suonare l’organo veneziano anonimo di Lonigo per registrare il Concerto per oboe, violino, organo, archi e basso continuo in do maggiore, RV 554, i Concerti per violino, organo, archi e basso continuo in re minore RV 541, in fa maggiore RV 767, in do minore RV 766 e in fa maggiore RV 542, mentre ha utilizzato quello di Giacinto Pescetti per la Sonata per violino, oboe, organo e chalumeau ad libitum, RV 779 e per l’aria Noli, o cara, te adorantis dalla Juditha Triumphans, RV 644.

Questa attenzione storica e filologica ha indubbiamente portato a un risultato d’elezione, nel senso che il timbro, le sonorità, la profondità dati dai colori di questi due organi ha contribuito in modo determinante a esaltare tutti gli altri strumenti, a cominciare dal violino e dall’oboe solisti, chiamati in cause nelle pagine vivaldiane in questione. Non dobbiamo dimenticare che in quell’epoca, così come per ciò che riguarda la scuola napoletana coeva, le composizioni della scuola veneziana e, in particolar modo quelle del Prete rosso, vantavano una straordinaria peculiarità, quella di creare nell’ascoltatore un’immagine di spazialità che andava ben oltre quella data dalla dimensione puramente acustica, una sorta di “illusione immaginifica”, la quale, per ciò che riguarda Vivaldi, veniva indubbiamente vivificata dai suoi stratagemmi compositivi, vale a dire dall’irruzione, improvvisa, quasi da coup de théâtre, con la quale i vari strumenti interagivano tra loro, congiungendosi o distaccandosi, sorgendo o svanendo, rafforzando o allentando, allargando o restringendo di conseguenza la dimensione spaziale in cui il suono si veniva a trovare, così come i dipinti della scuola veneta del Settecento fanno scoprire agli occhi dell’osservatore il senso di uno spazio infinito, come avviene nelle vaste tele di un Canaletto, di un Guardi, di un Tiepolo, in cui lo sguardo dell’osservatore può vedere, o “immaginare” di vedere, ciò che nella realtà fisica delle forme e dei colori non è invece presente. Quindi, la presenza dell’organo obbligato rappresentava un’ulteriore plusvalenza, un modo di sfruttare meglio questa illusione di una spazialità che si concretizzava nell’atto dell’ascolto stesso; da qui, si comprende meglio il perché della scelta di strumenti storicamente efficaci e attendibili per dare vita a quello che potremmo definire il “Vivaldi sound”.

Ecco, affrontando proprio questo sound, l’unicità, il valore, la profondità artistica e culturale di questa registrazione risiedono proprio nella capacità dei vari interpreti, tutti indistintamente, nell’essersi calati idealmente in questa dimensione sonora immaginifica, quasi emanazione di una realtà teatrale nella quale il suono strumentale si trasforma in un personaggio capace di irradiare questa spazialità in bilico tra composizione e dipinto. Al di là del suo apporto ai due organi, l’importanza della direzione di Giulio De Nardo dev’essere individuata e applaudita “dietro le quinte”, nel senso che la sua efficacia, è ciò che ho avvertito e intuito ascoltando questo disco, risiede più nel lavoro di preparazione, di “ambientazione”, più che nel gesto in sé dell’atto esecutivo. Quest’ultimo, in realtà, è solo l’ultimo anello della catena, in quanto prima si sono dovuti trovare quegli accorgimenti interpretativi, quelle gestualità e sensibilità enunciate dai solisti, così come dall’ensemble, in cui la libertà individuale doveva andare a incastonarsi perfettamente per far emergere quel tipico respiro ritmico che caratterizza la musica del Prete rosso. Diciamolo chiaramente, è stato un salto indietro nel tempo, un’avventura musicale sganciata dalle meschine crudeltà del presente, un’oasi di bellezza che ci fa capire ulteriormente l’unicità della musica vivaldiana, con buona pace dell’irridente definizione data ad essa a suo tempo da Stravinskij…

Questo per il dato artistico: veniamo adesso a quello tecnico. Quando si è dotati di un impianto di ascolto almeno decente e la presa del suono viene effettuata da Paolo Carrer, come in questo caso, allora si può essere certi di poter ascoltare una registrazione di assoluta affidabilità. La difficoltà qui consisteva soprattutto nel saper restituire il sottile equilibrio timbrico che vi era tra strumenti solisti, ensemble e dai due organi, tenendo conto, per ciò che riguarda questi ultimi, della sostanziale differenza sonora che li contraddistingue. Partiamo dal parametro della dinamica, la quale prima di tutto colpisce per la trasparenza che riesce a restituire, sorretta da una notevolissima energia e, ciò si denota dal fraseggio fornito dagli organi, da un’indubbia velocità. Sulla base di ciò, ne consegue un palcoscenico sonoro che si differenzia, com’è giusto che sia, a seconda di dove sia stata effettuata la presa del suono, ossia a Lonigo o a Polcenigo, in quanto la percezione spaziale muta proprio in virtù dell’accuratezza con cui è stata effettuata la microfonatura in queste due sedi; la ricostruzione di strumenti e interpreti è fissata a una discreta profondità, ma ciò che importa è la capacità di irradiazione del suono sia in altezza, sia in ampiezza rispetto alla collocazione fisica dei diffusori, senza contare che si avverte distintamente l’aria, leggasi distanza, che si viene a trovare tra gli interpreti, focalizzando ancora meglio il tutto. Anche il parametro relativo all’equilibrio tonale è di ottimo prospetto: fissare adeguatamente il suono di un organo non è impresa da poco, ma se poi lo si deve fare relazionandolo anche con quello di altri strumenti con i quali opera congiuntamente, allora la cosa si fa ancora più difficile. Eppure, i registri di entrambi gli strumenti a tastiera non vanno mai a inficiare, a coprire o, peggio, ad annullare quelli degli altri strumenti, permettendo nella fase del tutti di percepire sempre distintamente il loro dialogo, senza che si possa avvertire una pur minima sbavatura tra il registro acuto e quello medio-grave. Infine, il dettaglio; anche qui non vi è alcuna delusione scaturita da possibili pecche: la dimensione materica è di altissimo livello, con la presenza di una grana finissima e adeguatamente dettagliata nella proiezione tridimensionale degli strumenti, merito di una quantità a dir poco considerevole di nero che circonda strumenti e interpreti, rendendo a dir poco palpabile e “tattile” la loro presenza nell’ambiente di ascolto.

Di fronte a un simile risultato, questa registrazione rappresenta il Disco del mese di agosto di MusicVoice.

Andrea Bedetti

Antonio Vivaldi – Il suono ritrovato. Works with obbligato Organ

Claudio Rado (violino) - Priska Comploi (oboe) - Francesca Ascioti (contralto) - Sestier Armonico - Giulio De Nardo (organo e direzione)

CD inAures CD2501

Giudizio artistico 5/5

Giudizio tecnico 5/5