Qualche giorno fa, mentre stavo scambiando alcuni messaggi con una pianista, il discorso è caduto sul compositore Carlo Alessandro Landini, al che l’artista in questione mi ha testualmente scritto: «Lo conosco, è colui che scrive sonate pianistiche chilometriche!». Non nego che, davanti a siffatta affermazione, mi sia alquanto rattristato e, allo stesso tempo, mi sia sentito sempre più estraneo di fronte a una concezione della musica vista e considerata come se fosse una teglia di pizza al metro. Che si debba affrontare l’ascolto di una Bagatella di Webern o dei Meistersinger di Wagner, l’aspetto della durata in sé della composizione deve rappresentare l’ultima delle preoccupazioni, sempre ammesso che sia una preoccupazione. Questo soprattutto quando ciò che si sta per ascoltare tende a privilegiare il concetto di una temporalità interiore trasmessa dalla musica stessa, ossia quando l’ascoltatore deve confrontarsi con una dimensione immanente che radicalizza in sé un possibile costrutto trascendente, la cui manifestazione fisica del suono viene rappresentata dalla sua oggettiva fisicità acustica, ossia ciò che banalmente viene definita la sua durata d’esecuzione.

Ora, ben lungi dallo scomodare pensatori come Bergson e Heidegger, per ciò che riguarda il concetto di tempo interiore ed esteriore, ma in omaggio alla teoria della sincronicità di junghiana memoria, un paio di giorni dopo quello scambio messaggistico, ho ricevuto, guarda caso, dalla casa discografica Tactus proprio l’ultima registrazione di un’opera del compositore e filosofo milanese chiamato improvvidamente in causa, vale a dire la sua Sonata n. 7 per pianoforte, eseguita dal fido Massimiliano Damerini. Mi preme innanzitutto tranquillizzare i cultori e i paladini delle pizze al metro, precisando che contrariamente al solito questa nuova sonata non raggiunge l’ora di durata, anche se sono più che sicuro che tale temporalità sonora potrà solleticare e far fantasticare ancora gli epigoni del dio contachilometri. Ma, entrando nel vivo di questo nuovo lavoro pianistico, è meglio abbandonare al suo destino un clima squallidamente ridanciano, visto che questa Sonata è figlia del dolore e della depressione.

Non credo, in nome dell’amicizia che mi lega a Landini (e il fatto che io sia amico di un compositore, del quale vado poi a esaminare e a valutare una sua opera, possa per questo causare manifestazioni di ludibrio e di additamento sulla pubblica piazza), di mancare di delicatezza e di quella dovuta privacy (che, fortunatamente, non fa rima di nome e di fatto con l’esecrabile moda del politically correct) nei suoi confronti, se vado a svelare i motivi interiori, persino intimi, che hanno portato il nostro autore, ma sarebbe meglio affermare costretto, a scrivere questa composizione. Il dolore e, quando poi può subentrare, la depressione sono capaci di trasformarsi, allorquando entrano nei territori infiniti dell’espressione artistica, in una prodigiosa e terrificante macchina creativa, in uno stimolo che ha il sapore e la fatica di un’ascesa sul Golgota, sulla cui cima si fissa la croce della propria sofferenza e sulla quale si viene implacabilmente inchiodati. L’arte, quella vera, pura, inattaccabile dalle spire del tempo e della dimenticanza, è soprattutto, vivaddio, l’opera di fissione e della relativa deflagrazione a catena che vengono provocate dal sentimento del dolore: personalmente, ho sempre diffidato, e sovente a ragione, di ciò che nasce in termini artistici dall’effimera sensazione causata dalla gioia e dalla felicità (Mozart ci ha insegnato qualcosa a tale proposito). Senza arzigogolare tramite panegirici speculativi, il motivo è presto detto: il dolore è necessariamente movimento, la felicità è stasi. Il primo spinge al nomadismo interiore, la seconda a una perniciosa sedentarietà che, alla lunga, provoca più guai che altro. O, affermato con altri termini, il dolore ci rende paradossalmente più liberi, poiché ci permette di scoprirci maggiormente uomini nella nostra fragilità, la felicità, al contrario, rischia invece, sempre sull’asse della creazione artistica, di rincoglionirci e di imbellettare le nostre coscienze e le nostre intelligenze, facendoci crogiolare su un mare camomilloso, che non è certo quello immaginato da Leopardi per esprimere il concetto del “naufragar”. Questo non significa, e lo preciso a beneficio dell’imbecillità umana perennemente in agguato dietro l’angolo, che ci si debba augurare di rimanere costantemente vittime di catastrofi, onde poter saziare presunti accessi ed eccessi di masochismo, rinvigorito da solide fasciature di cilicio; voglio solo ricordare che molte volte il dolore, la sofferenza sono capaci di trasformare la nostra sensibilità, come un ottimo carburante può aiutare ad aumentare le prestazioni del motore di una Ferrari.

Ma torniamo, adesso, a Landini e alla sua Sonata n. 7 e al perché del dolore ivi impresso. Questo lavoro pianistico risale al biennio 2017-2018, ossia durante un lasso di tempo particolarmente difficile e tragico per il compositore e filosofo milanese, quando ha dovuto affrontare la morte della madre, avvenuta nel 2016, alla quale era particolarmente legato. La scomparsa della genitrice portò Landini a confrontarsi con il lungo tunnel della depressione. Una depressione, però che, come può accadere alle persone toccate dalla bacchetta della genialità (il rimando alle pagine lucide e stimolanti di Karl Jaspers è quantomeno doveroso), non ha portato a una fase più o meno lunga di blackout neuronico, ma ha avuto quale conseguenza una continuità creativa, mutuata e resa fertile dalla presenza costante della sofferenza. Così, Landini non si è curato solo con l’aiuto di farmaci, ma soprattutto con la musica (anche qui, Oliver Sacks avrebbe avuto modo di dire parecchie cose assai interessanti), non tanto come fonte terapeutica, quanto come sonda con la quale scandagliare il proprio Io e la propria capacità espressiva. Così, è nata la Missa novem vocum, opera sacra per sole voci, dedicata espressamente alla madre, Helga Derbolowsky Landini, e, più o meno parallelamente, la Sonata n. 7, sempre dedicata a lei. Così, partendo dalla voce umana, l’instillarsi del male psicologico si è andato poi a radicare sulla tastiera dello strumento, dando alla luce un’opera supremamente sofferta e dilaniata da continui rifacimenti, da numerose cancellazioni sostituite da altrettante soluzioni.

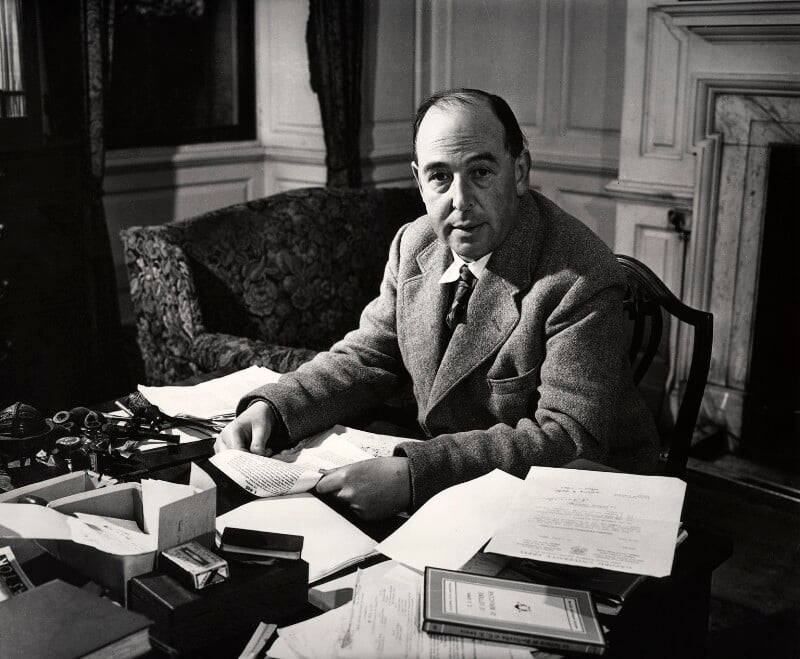

L’arte e la cultura occidentale del passato ci hanno insegnato che il dolore per la scomparsa della persona amata può essere affrontato e accettato in diversi modi; citerò solo due esempi: la lettera che il fisico Georg Christoph Lichtenberg, uno dei più grandi aforisti della letteratura europea, scrisse a un amico e confidente all’indomani della morte dell’adorata “Stechardin”, da lui tolta dalla strada all’età di tredici anni, quando vendeva mazzetti di fiori, e morta improvvisamente cinque anni dopo. In quella lettera, grondante disperazione, Lichtenberg giunse al punto di ammettere, però, di essere anche felice, conscio del fatto che la vita e il destino non gli avrebbero più potuto provocare uno strazio così grande, così assoluto, come quello provato per la morte della sua piccola compagna. L’altro riguarda uno dei maggiori scrittori e saggisti britannici del Novecento, Clive Staples Lewis (se volete avere un’idea di come la fantascienza possa fare rima con la grande letteratura, leggete la sua Trilogia spaziale), il quale nel breve e lancinante scritto Diario di un dolore, steso subito dopo la morte della moglie Joy, intrattiene un rapporto controverso con Dio, giungendo quasi al punto di maledirlo, per poi riconciliarsi con il divino, quale forma di accettazione di fronte al mistero supremo. Lichtenberg, il logico, l’illuminista, e Lewis, il credente, il cattolico. E anche Landini è un credente, ma la sua fede non è una prona e supina manifestazione di acquiescenza spirituale, poiché è invece critica, che si nutre di dubbi, di incertezze, così come fecero a suo tempo un Giovanni Testori, un Sergio Quinzio, un David Maria Turoldo e l’ultimo Carlo Maria Martini.

Così, il fare musica, confrontandosi con il dolore, con la perdita, con la rinuncia, è un modo artistico per anteporre dubbi e incertezze, l’osare porre una domanda, sapendo che non ci potrà essere risposta, sondare con il suono impregnato di malessere l’oceano delle tenebre scaturito dal male psichico. Ecco, allora, la prima notazione che si può fare sulla Sonata n. 7, il fatto che non sia suddivisa in tempi, in segmenti, in parti distinte, ma che sia rappresentata e conchiusa in un unico tempo, che non ha nemmeno una definizione, un magma indistinto che non ha inizio e non ha fine. Trovo in ciò una connotazione simile nel flusso di coscienza (il cosiddetto stream of consciousness) che contraddistingue le azioni, i pensieri, il viaggio fisico e metafisico fatto a Dublino nella giornata del 16 giugno 1904 da Leopoldo Bloom nell’Ulysses di James Joyce. Un flusso capace di unire tutto, di imbrigliarlo in una dimensione in cui la linea reale è indissolubile con quella onirica, con i fatti che non sono mai disgiunti dai desideri, dalla volontà che si unisce in matrimonio con la nolontà. Un flusso sonoro che inevitabilmente sprofonda, com’è tipico in Landini, nella dimensione del tempo, facendo sì che tutto possa annegare lì o, meglio, attuando una sorta di fluctuat nec mergitur, di rendere un qualcosa restando in balia dei flutti senza però mai affondare. Il tempo come sostegno, come valore, come elemento prezioso da coltivare e amare. La classicità di Carlo Alessandro Landini risiede proprio nel fatto che la musica è per lui la quintessenza di un movimento continuo destinato a rappresentarsi nel tempo, da intendersi in chiave moderna nelle posizioni bergsoniane e in chiave antica nell’ineluttabile lezione eraclitea. Tempo come accettazione, dunque, come diluente supremo, meraviglioso, insostituibile per poter scendere a patti, così come fecero Lichtenberg e Lewis, con la maledizione del movimento dato dal dolore, dalla privazione. E in ciò, considero la sua Sonata n. 7 un manifesto ideale di tale rappresentazione, ancor più che nelle precedenti Sonate.

Continuando a intessere una simbolica similitudine tra questo lavoro pianistico e la visione narrativa joyciana, bisogna anche rimarcare un altro aspetto: se tutta la Sonata n. 7 è all’insegna di questo stream of consciousness, non significa necessariamente che la coscienza di Leopoldo Bloom si trasformi in quella presente nel Finnegans Wake o, meglio, che il flusso reale/onirico diventi esclusivamente onirico. È indubbio che nell’opera di Landini, e non solo in questa Sonata, vi sia sempre un valore polisemico aggiunto, con la concatenazione armonica e melodica capace di sviluppare poliedrici agganci di significato, tali da riverberarsi in un ascolto complesso e articolato, ma tale polisemia viene sempre saldata da un costrutto frutto di un’eccelsa polifonia, grazie alla quale la materia musicale viene presentata e sviluppata secondo un ordine logico, ferreo, scolpito. E di ciò dobbiamo ringraziare il compositore e filosofo milanese, poiché ricorrere ancora oggigiorno al costrutto polifonico rappresenta una flebile speranza per l’uomo occidentale e di ciò che resta di lui. In questo modo, e la Sonata n. 7 ne è un eccelso e ineludibile esempio, il dubbio, le domande, le incertezze, i dolori, le amarezze, i tunnel oscuri percorsi a tentoni vengono sempre proiettati attraverso orditi e arditi schemi armonici che preservano e custodiscono un modo di comporre mai disgiunto dalla luce del λόγος, poiché in termini filosofici quando Landini usa la matita sul pentagramma, il suo pensiero è rivolto verso Platone, verso un universo di idee dalle quali attingere incessantemente. E poco importa che il ricorrere alla polifonia possa rappresentare per un musicista una lama a doppio taglio dannatamente affilata, capace da infliggere tagli mica da ridere se non la si sa usare in modo acconcio. Lo scheletro matematico, logico di una scrittura polifonica non ammette debolezze, non accetta la mancanza di una lucidità di costruzione e di concatenazione, altrimenti il risultato è come quello di un soufflé preparato e cotto male che, appena tirato fuori dal forno, si affloscia sotto i nostri occhi. Landini, al contrario, ormai dà del tu al contrappunto, prende amichevolmente sotto il braccio la polifonia e ne fa ciò che vuole, fa sì che diventi lo strumento prediletto per stilare il suo stridor di denti, l’instabilità che lo coglie quando scoperchia il suo vaso di Pandora, lasciando che i ricordi, la sofferenza, la gioia di saperla delineare compiutamente mediante un linguaggio, un fraseggio articolati, vengano a presentarsi a coloro che possono leggere le sue partiture o che possano ascoltarli in sede di interpretazione come se il susseguirsi dei pentagrammi fossero sostituiti dalla carta millimetrata di un sismografo, il cui pennino traccia segni il cui ordine sistematico rimanda meravigliosamente, con commozione, a quel λόγος platoniano di cui si è già detto.

Questo flusso che impregna la scrittura pianistica di Landini non progredisce costantemente nel corso del suo sviluppo, ossia non è una progressiva ascesa verso una cima, ma si presenta come una linea ondivaga, fluttuante, per l’appunto, come avviene nel percorso riportato da un sismografo, in cui zone contrassegnate da una placidezza si alternano ad altre maggiormente convulse, nelle quali lo sforzo titanico cerca di arginare, ed è ciò che accade nella Sonata n. 7, l’assalto del dolore, di domande che anelano ad una possibile risposta (più ascolto Landini e più capisco il dilaniarsi presente nel lessico teologico quinziano), di un perché reiteratamente urlato, nel tentativo di dare un senso al moto di privazione che ci attaglia quando siamo succubi della sofferenza. Ma in questo dolore che rende ciechi, che fa precipitare nella depressione, lo scarto dato dall’impossibilità di fermare le lancette del tempo, per farle tornare indietro, non si presenta mai in balia di un disordine, di una reazione schizofrenica, di un parossismo formale tale da coinvolgere la proiezione dell’ascolto; Landini, a tale proposito, sembra riproporre sotto altre vesti quanto Cesare Pavese scrive in un passaggio de Il mestiere di vivere, ossia che «I suicidi sono omicidi timidi». E nel suo caso, la timidezza apparente è data dalla nobiltà di un ordine precostituito fornito proprio dall’utilizzo della struttura polifonica: con il suo messaggio musicale, il compositore e filosofo milanese non vuole uccidere, contrariamente quanto racconta Wilde ne La ballata del carcere di Reading, l’oggetto del proprio amore, vale a dire il proprio dolore, poiché la sua reale intenzione è quella di suicidarlo, nel senso che cerca di mediare la perdita, l’impossibilità di riottenere una vita scomparsa, con l’atto di una fede, di un credo (e ciò era già altamente palpabile nella sua Missa novem vocum) che è in perenne cammino, sempre in movimento, in quanto la sofferenza e la privazione lo impongono, percorrendo un sentiero fatto di continui sali e scendi, i quali sono fedelmente riportati dalla prima fino all’ultima nota della Sonata in questione.

Se proprio dovessi dare un sottotitolo a questa composizione, sarebbe Diario di bordo di un uomo alla deriva, poiché la Sonata n. 7 è il supremo tentativo di riacquistare una possibilità di cabotaggio, nella speranza di poter rivedere la tranquillizzante linea delle coste che delimitano una terra sulla quale rimettere finalmente piede. Per tornare ancora a camminare, confortato da quella solidità che il piede incontra ogni volta che si vuole fare un passo.

Da quanto si è potuto evincere, a Massimiliano Damerini, artista oltremodo coraggioso se non temerario, affrontando l’interpretazione di questa Sonata, si è presentata una duplice difficoltà; quella di restituire la fitta trama polifonica di cui è infarcita la partitura dell’opera, tale da rendere a tratti la sua esecuzione tecnicamente a dir poco impervia e perigliosa, senza mai tralasciare, però, di evidenziarne la sua abissale espressività. Espressività che poteva affiorare solo in nome di una delicatissima operazione agogica (e in ciò do pienamente ragione a Luca Ciammarughi, che ha curato le note di accompagnamento) capace di dirimere, di decodificare emotivamente e coscientemente la complessità di una scrittura che rimanda inevitabilmente all’ultimo Skrjabin, al tanto amato Messiaen, all’enigmatica lucidità di Ligeti. Ne consegue, e ciò appare lampante a un secondo, terzo ascolto dell’opera, che questo Diario di bordo si deve tradurre a livello di lettura in un instancabile atto di inspirazione e di espirazione, tale dev’essere la portata agogica dell’atto pianistico. Un lavoro certosino, con le dieci dita che si devono trasformare in altrettanti bulini sensoriali, traducendo la fitta serie di segni in raffigurazioni tese ad emanare una pletora di sensazioni che devono essere rincorse, afferrate da chi ascolta, poiché la fase catartica può definirsi riuscita, partorita solo se si viene a creare tra compositore, interprete ed ascoltatore il miracolo di una struttura dipinta di simpatia (nel senso etimologico dato dal lemma greco, ben inteso). E tutto ciò Damerini riesce a farlo in modo direi esemplare, ideale (ancora Platone!), prendendo per mano Landini, come Virgilio fa con Dante, perché la Sonata, e questa è l’ultima grande lezione che ci dona questa composizione, non permette al suo autore di avere al suo fianco la figura più rassicurante, empirea, di una Beatrice.

Purtroppo, ciò che è riuscito al padre, non è stato altrettanto tale per il figlio, poiché Luca Damerini, che ha curato la parte tecnica della registrazione, non ha saputo restituire al meglio il suono dello Steinway D utilizzato alla bisogna. La causa di tale, modesto risultato dev’essere individuato, a mio parere, nella delicata operazione di microfonatura, evidentemente mal riuscita. Ne è derivata una dinamica scialba, difettante nella messa a fuoco del suono, mancante di quella necessaria velocità ed energia per poter risaltare il delicato e indispensabile processo agogico, in cui i fff e i ppp si alternano rapidamente (la fase di inspirazione e di espirazione di cui si è parlato). Spazialmente, il pianoforte risulta essere posizionato in modo indistinto, senza che ci sia la possibilità di fissarlo in un punto preciso per ciò che riguarda il parametro del palcoscenico sonoro. Conseguentemente, anche l’equilibrio tonale e il dettaglio ne soffrono alquanto; il primo porta ad avere il registro acuto che tende a fornire un sentore fastidiosamente metallico, mentre il registro medio-grave appare ovattato, nebbioso, con un decadimento degli armonici che appare scorretto, mentre il secondo manca di una debita matericità, di una mancanza di una necessaria messa a fuoco tattile dello strumento. Un vero peccato.

Andrea Bedetti

Carlo Alessandro Landini – Sonata n. 7 per pianoforte

Massimiliano Damerini (pianoforte)

CD Tactus TC 951203

Giudizio artistico 5/5

Giudizio tecnico 2,5/5