Sono stati fondamentalmente due i motivi che mi hanno spinto ad ascoltare e a scrivere di questa registrazione, che riguarda brani per liuto del veneziano, a dispetto del suo cognome, Giovanni Girolamo Kapsberger e del francese Robert Ballard, pubblicato recentemente dalla Aulicus Classics; il primo è dato dalla statura e dall’autorità dell’interprete, il savonese Massimo Marchese, il secondo dall’intuitivo e stimolante parallelo che, nelle note di accompagnamento al disco, il compositore, teorico e liutista Ugo Nastrucci fa tra questi due mostri sacri della musica tardo rinascimentale, ossia che trasponendo la loro opera in chiave pittorica, il primo può essere paragonato a un Caravaggio e il secondo a un Poussin.

Un parallelo che, da parte mia, non posso che avallare sulla base non solo delle peculiarità compositive dei due musicisti in questione, ma anche se si tiene conto del fatto che ci troviamo all’interno di un’epoca, fissata tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, in cui l’interdisciplinarietà delle espressioni artistiche non risulta ancora definitivamente spaccata, dilaniata dall’opera tellurica effettuata dal pensiero razionalista, teso ormai a dicotomizzare ciò che è umanistico da ciò che è propriamente scientifico, e senza contare, inoltre, che tale processo di distacco è destinato a separare anche ciò che è artistico tout court, ponendo così progressivamente fine a quella concezione allegorica che aveva portato a unire, ad assemblare varie discipline in nome di un simbolismo (Fulcanelli docet) capace di insinuarsi nel regno della musica, della pittura, dell’architettura e della poesia, collegandole più o meno sotterraneamente.

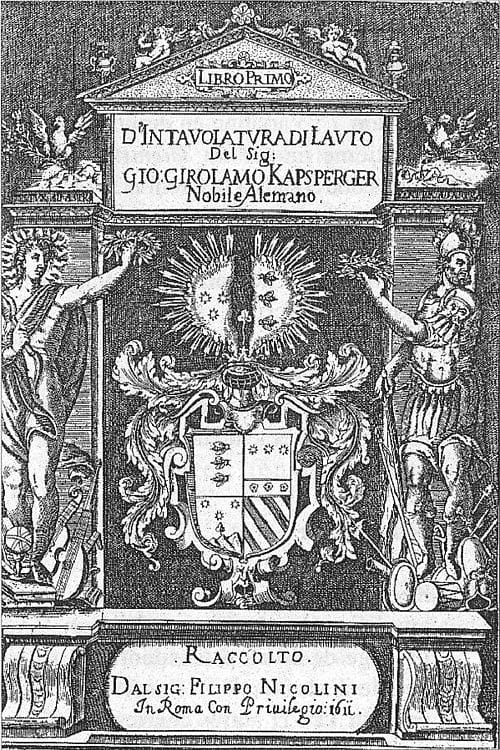

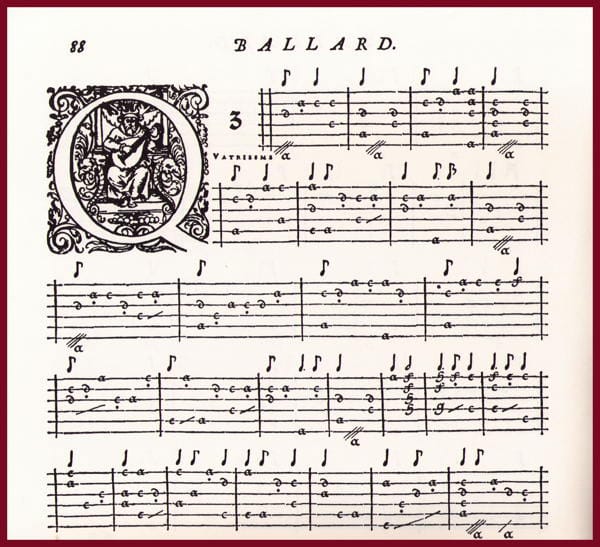

Come se non bastasse, questa registrazione in oggetto punta il dito anche su un anno, quello del 1611, non per nulla il CD s’intitola 1611 Darkness & Light, che tutti i cultori di musica liutistica considerano con somma importanza, in quanto proprio in quell’anno videro la luce in stampa il Primo libro d’intavolatura di lauto di Giovanni Girolamo Kapsberger e il Premier livre de luth di Robert Ballard. La loro importanza è presto detta: sia Kapsberger, sia Ballard, con queste loro opere, apportarono un radicale cambiamento nella concezione compositiva della musica per liuto, in quanto la visione precedente, basata sulla rinascimentale successione di Pavana-Saltarello-Piva/Pavana-Saltarello, venne mutata a favore dello sviluppo della Suite.

Concentrandoci sulla playlist approntata da Massimo Marchese per la sua registrazione, dei ventiquattro brani inclusi, nove appartengono alla raccolta di Kapsberger e gli altri quindici a quella di Ballard. L’accortezza, da parte dell’interprete savonese, è stata quella di averli alternati in modo da fornire anche a un ascoltatore meno attento e avvezzo della musica per liuto le possibilità per rendersi conto delle differenze basilari dei due autori in questione.

Lasciando ancora la parola a Ugo Nastrucci, prima di tutto in entrambe le intavolature si ritrova una forma improvvisativa, come nella Toccata in Kapsberger e nell’Entrée de Luth in Ballard, che è accostata a due forme di danza, la Gagliarda e la Corrente in Kapsberger, il Ballet, la Courante e la Premiere Volte in Ballard. Ma tale forma improvvisativa viene resa dal compositore veneziano e da quello francese con delle sostanziali differenze: se il primo evidenzia proprio nella Toccata (nella tracklist ne sono presenti tre) una sorta di natura double face, nel senso che se da un lato può sembrare improvvisativa nei rapidi passaggi virtuosistici, dall’altro viene caratterizzata da ampi passaggi intrisi di raffinato contrappunto, il quale, tra l’altro, è presente talvolta anche nelle danze, nel secondo, al contrario, si avverte chiaramente un’impostazione più lineare e armonica, fulgido esempio di quella tipica tradizione “francese” contraddistinta da una cortese eleganza e contraddistinta soprattutto dal dualismo tra la melodia e le linee di basso.

Da ciò diventa maggiormente chiaro il titolo di questo disco e l’accostamento dei due compositori a Caravaggio e a Poussin (tra l’altro, la cover del CD presenta uno dei dipinti più famosi di quest’ultimo, ossia Il Ballo della Vita humana); se Kapsberger mostra una maggiore “tensione” creativa che può essere traslativamente paragonata al supremo gioco di luci e di ombre che il sommo pittore milanese seppe esaltare nelle sue tele, è anche vero che la “linearità” della struttura sonora in Ballard può essere riscontrata e applicata pittoricamente nel trionfo di un classicismo pacato, armonioso tra le linee e i colori, che rappresenta una costante nell’opera artistica di Poussin.

In effetti, Kapsberger e Ballard rappresentano emblematicamente i due volti di quel Giano bifronte che è il passaggio dal tardo Rinascimento al primo Barocco, vale a dire che se il musicista veneziano, più giovane di cinque anni rispetto al collega transalpino, essendo nato nel 1580, tende a manifestare, ad esprimere uno dei concetti cardine del Seicento culturale e artistico, ossia il cosiddetto Wunder, che non significa solo “meraviglia”, “stupore”, ma anche “magia” e “prodigio”, poiché in effetti le sue composizioni per liuto e per tiorba tendono a destare il sentimento del “meraviglioso”, da parte sua il musicista parigino mantiene saldo un canone estetico, improntato a una tradizione classica che si manifesta anche nel perseguire uno stile squisitamente cinquecentesco (lo testimonia, come precisa ancora Ugo Nastrucci, il fatto che il suo liuto fosse ancora accordato in vieil ton, cioè l’accordatura rinascimentale, sebbene con l’aggiunta di bassi supplementari), mostrando così quella “continuità” che il primo Barocco seppe conservare e perpetuare nel suo sviluppo artistico e culturale.

Se si vuole comprendere per quale ragione Massimo Marchese sia considerato un’autorità a livello internazionale per ciò che riguarda il mondo del liuto sarà sufficiente ascoltare la lettura da lui fatta in questa registrazione. Con lo strumento che ha utilizzato, un modello di Michael Lowe a dieci cori costruito a Oxford nel 1977, l’artista savonese ha saputo offrire un’esecuzione la cui peculiarità è data da un binomio fatto di chiarezza e di bellezza; chiarezza nel dipanare le complesse architetture sonore di Kapsberger, andando a esaltare quel continuo gioco di chiaroscuri che permea la sua scrittura compositiva; bellezza nel restituire adeguatamente l’idea di classicità, di una staticità multiforme con la quale si irradiano i brani di Ballard, dando modo a un ascoltatore attento e partecipe di cogliere quelle basilari differenze che animano la visione musicale dei due compositori.

A più largo respiro, Marchese, e ciò non accade solo in questa produzione discografica della Aulicus Classics, è in grado con le sue indagini interpretative di cogliere pienamente lo spirito di ciò esegue; ciò significa essere padrone di una lucidità intellettuale, prima ancora che musicale, che gli permette di calarsi non solo nella scrittura sonora, ma anche nella temperie dell’epoca alla quale quella scrittura appartiene (si prenda come esempio il Ballet Troisiesme di Ballard, il cui andamento danzante è l’esatta proiezione dell’allegoria del quadro di Poussin scelto per la cover, con le quattro figure che, tenendosi per mano, danno vita a una danza circolare, e i cui passi, eleganti ed essenziali, vengono letteralmente sorretti e alimentati dallo scorrere timbrico del brano). La bellezza del sentimento astratto, la chiarezza del gesto esecutivo, la sensibilità dell’incarnarsi in quell’essenza temporale: ecco che cosa ci comunica Massimo Marchese in questo splendido disco, indispensabile per tutti coloro che riescono ancora a emozionarsi di fronte al fascino della grande musica antica.

Anche la presa del suono, effettuata dallo stesso Massimo Marchese, è di buona caratura; la dinamica mostra la sua efficacia attraverso una velocità, naturalezza ed energia di cui beneficia anche il parametro del palcoscenico sonoro, il quale ricostruisce lo strumento al centro dei diffusori in uno spazio sonoro ravvicinato, ma che non risulta essere allo stesso tempo scorretto o innaturale. Il registro medio-grave e quello acuto, per ciò che riguarda l’equilibrio tonale, risultano essere sempre distinti e mai sovrapposti, contraddistinti da un adeguato scontorno. Infine, il dettaglio è assai materico, capace di trasmettere la fisicità del liuto grazie a una considerevole dose di nero che lo circonda.

Andrea Bedetti

Giovanni Girolamo Kapsberger - Robert Ballard – 1611. Darkness & Light

Massimo Marchese (liuto)

CD Aulicus Classics ALC 0135

Giudizio artistico 5/5

Giudizio tecnico 4/5